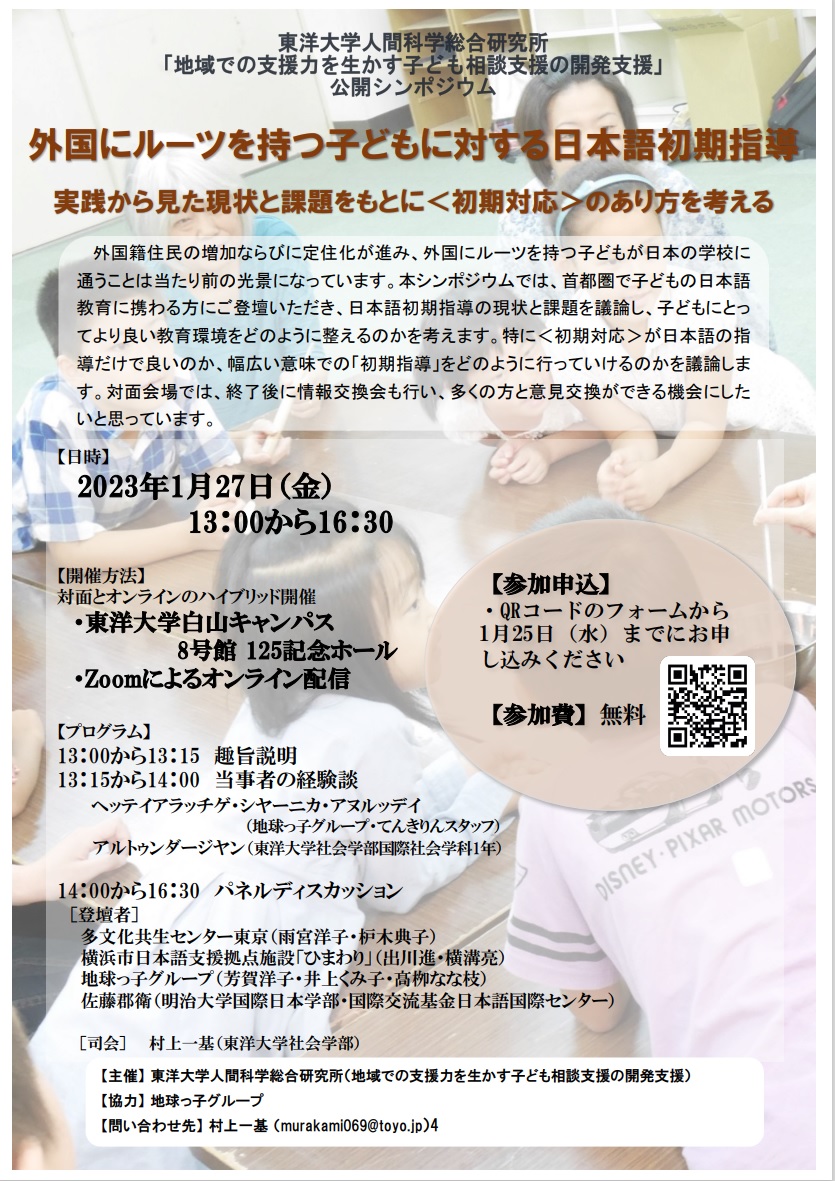

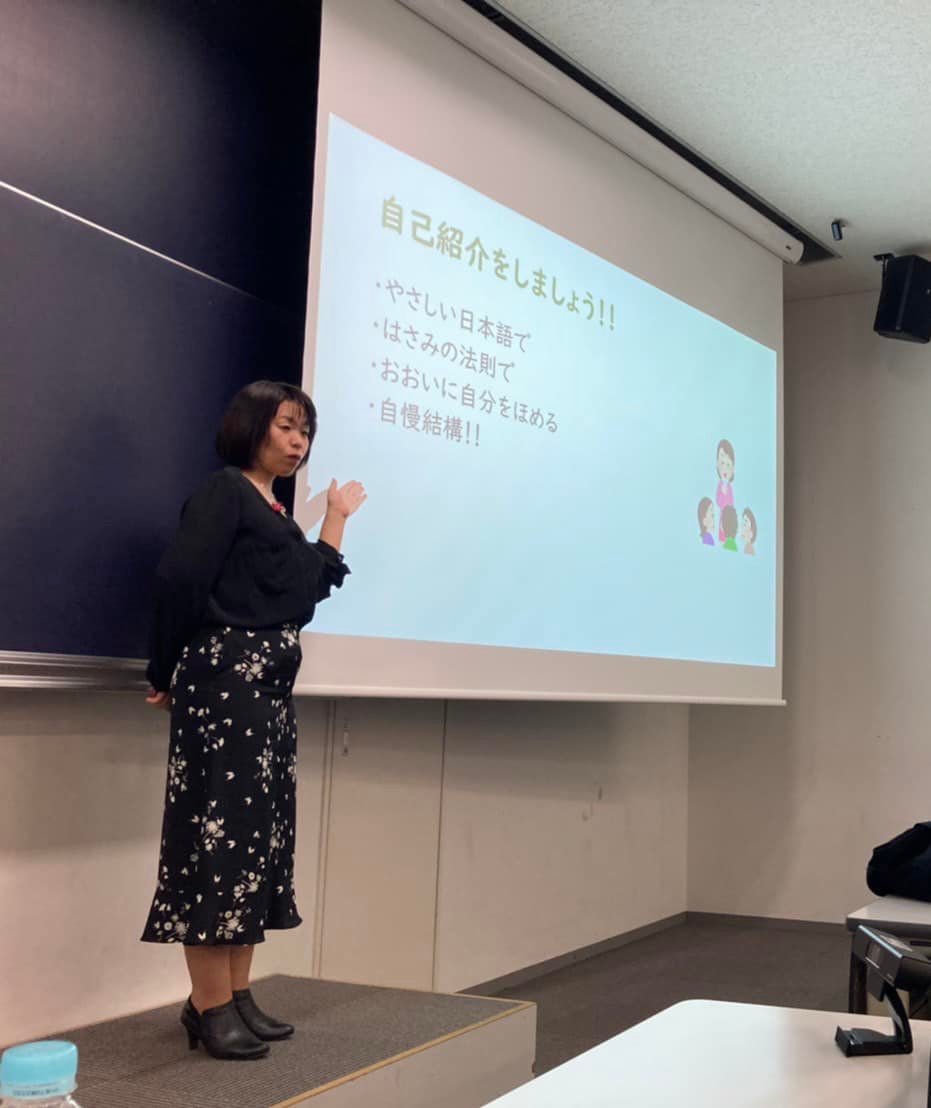

2023年1月27日(金)東洋大学で、シンポジウム「外国にルーツを持つ子どもに対する日本語初期指導 ー実戦から見た現状と課題をもとに<初期対応>のあり方を考えるー」が行われました。

地球っ子グループからは、シヤーニカさんが、当事者としての経験や思い、そしてこれからの社会のために必要なことについて、彼女の意見をお話ししました。その後のパネルディスカッションでは、グループ代表の芳賀洋子・井上くみ子・髙栁なな枝が発表いたしました。

シンポジウムでは、日本語初期指導の現状と課題について発表がありました。特に日本語初期指導だけではなく、<初期対応>の大切さについて再認識させられました。

当日は、来場者だけではなく、オンラインでもたくさんの方が参加してくださり、多くの質問やご意見をいただきました。参加してくださった皆さん、本当にありがとうございました。

11月25日(金)、ZOOMにて2回目の勉強会を行いました。

今回も前回と同じ"対話型”の勉強会です。

まず前半は、参加者が「みんなと話したい!」と出してくれた話題からブレイクアウトルームを作り、そこに自由に参加してもらいました。

「地域日本語教室について」「子どもと接するときに注意していること」「社会教育学(?)」などなど。みんなが集まって、自然に話し合う形になっていきました。

後半は、地球っ子グループが作成した教材『今日からいっしょに』をお供に、日ごろのみんなさんの思いを出し合い、話し合いました。

みなさんからの感想をいくつかご紹介しますね。

⭐︎外国から来た人たちのもっているバックグラウンドを尊重して、それをいかに輝かせることができるようにするのか、よく考えることができました。(中略)子どもとの会話から親が活躍できる環境を整えることが子どものエンパワーメントにつながることが実感できました。

⭐︎『今日からいっしょに』で「話の形(発音とか文法)よりも、話の内容の質を高めることのほうが大事」というのは真実だと思いました。一人ひとり違うので、できないという視点ではなく、「できることが違う」という言葉も印象に残りました。

⭐︎『今日からいっしょに』には大切なことがたくさん詰まっていると思っていますが、特に「日本語で見ないで!」というキーワードと「やさしい耳」の話が好きです。「日本語教育」の話となると、どうしても言語スキルの話に陥りがちなので・・・。日本語はあくまでもコミュニケーションの手段の1つであり、その先の地域にどうつながっていくか(それは地域社会側の変革も含めて)が大切ですよね。

などなど。

このほか全体の感想では、「様々なバックグラウンドのみなさんのお話が聞けて良かったです!母語や母文化、アイデンティティの話など「多文化」な場での交流だから、自分の視点を相対化することにも繋がり、気付けることがたくさんあるんだよと、改めて実感する勉強会でした。」といった声もいただきました。

多様な場所で活躍しているみなさんが集まって、こうして話を交わすことが、まさしく「勉強」で、私たちの中心線も少し太くなったように感じました。このようなつながりがあることが心強いです!

参加してくださった皆さん、本当にありがとうございました。

8月19日(金)、ZOOMにて勉強会を行いました。

今回は今までと少し違う"対話型”の勉強会。「支援」ではなく、「理解」の第一歩として、「おしゃべりを楽しむこと」をみんなで体感し、感想を共有し合いました。

まずは、ZOOMのブレイクアウト機能を使い、トピックごとに部屋に分かれておしゃべりスタート!「地域」や「世代」、「記憶に残る○○」などのおしゃべりを楽しんだ後、全体でおしゃべりを元にしたクイズを出題。みんなで「へー、私の地域とそんな違いがあるんだ!」「私たちの世代も同じ!」と盛り上がり、時間はあっという間。

最後に、この“対話型”勉強会を通して、気づいたことや感じたことをみんなで共有しました。

⭐︎「外国籍がルーツの方々だけでなく、様々な場面で出会う人に対しては、まず自分自身が心を開いておくことが大事なのかな?とあらためて思いました。」

⭐︎「話が途切れると、どうしても沈黙が嫌で、しゃべってしまいます。そうすると、話題を引っ張ってしまいます。(中略)どうすれば相手の話したいことを話してもらえるのか、待つことがいいのか、どんな言葉をかければいいのか悩みます。」

⭐︎「年代が違っても共通の遊びで盛り上がったり、違う世界を面白がったりしました。おなじってうれしい!ちがうってたのしい!この視点を大切にして関わっていくことを忘れないようにしたいと思います。」

などなど。

出された感想に改めていろいろ気づかされ、さらにみなさんの新たな一面が見られる楽しい時間になりました。参加してくださった皆さん、本当にありがとうございました。

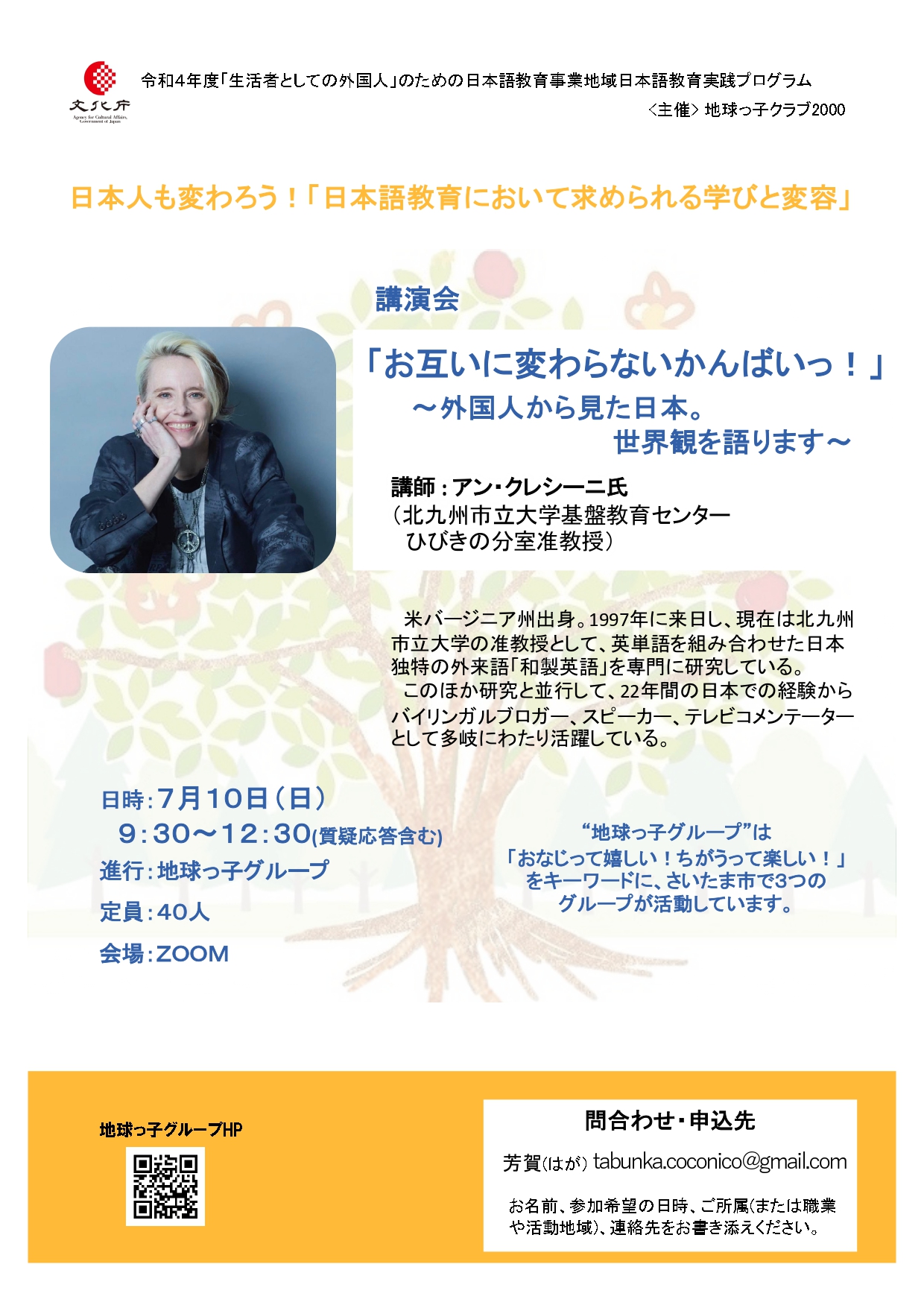

7月10日ZOOMにて、北九州市立大学准教授アン・クレシーニ氏の講演会を行いました。

とっても明るくてパワフルなアンちゃん先生のお話は本当に魅力的で、あっという間の3時間でした。

参加者からの感想をいくつか紹介します。

☆冒頭にアンちゃん先生が、「理解をすすめることがライフワーク」と言ったこと、ハッとしたのと同時に、非常に共感しました。改めて、目の前の相手がどんなときに喜び、どんな時に悲しいと思うのかを想像することを大事にしていこうと思いました。

☆何よりも好奇心と失敗が人を成長させる!・・・私も見習わなきゃ!と、思いました。

☆色々なことを「おもしろがる」柔軟な自分でいると、違う考えを持っている人に会った時にも、否定することなく、その人が大事にしていることを理解しよう、尊重しよう、と考えられるのだと思いました。

☆「お互いを尊重しながら、理解しようとすること」が大事。

「理解する」ではなく、「理解しようとすること」。まさにその通りだと思います。

本当にたくさんの学び、気づきのある時間となりました。本当にありがとうございました。

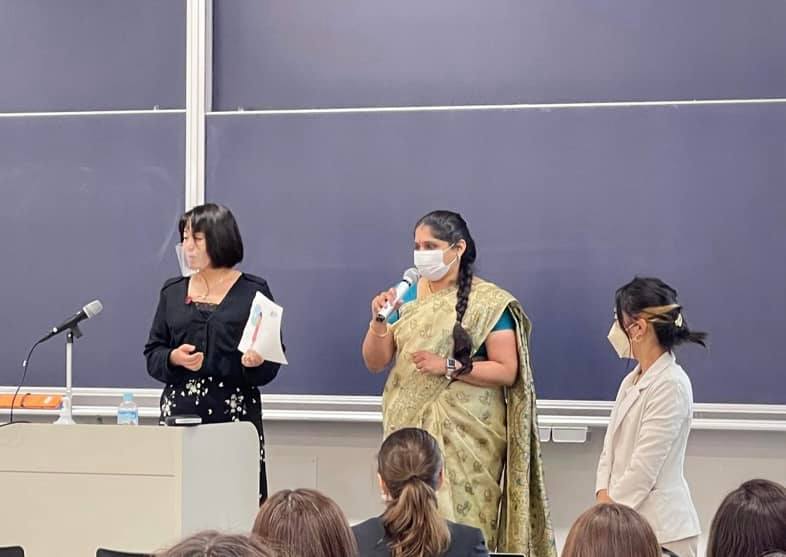

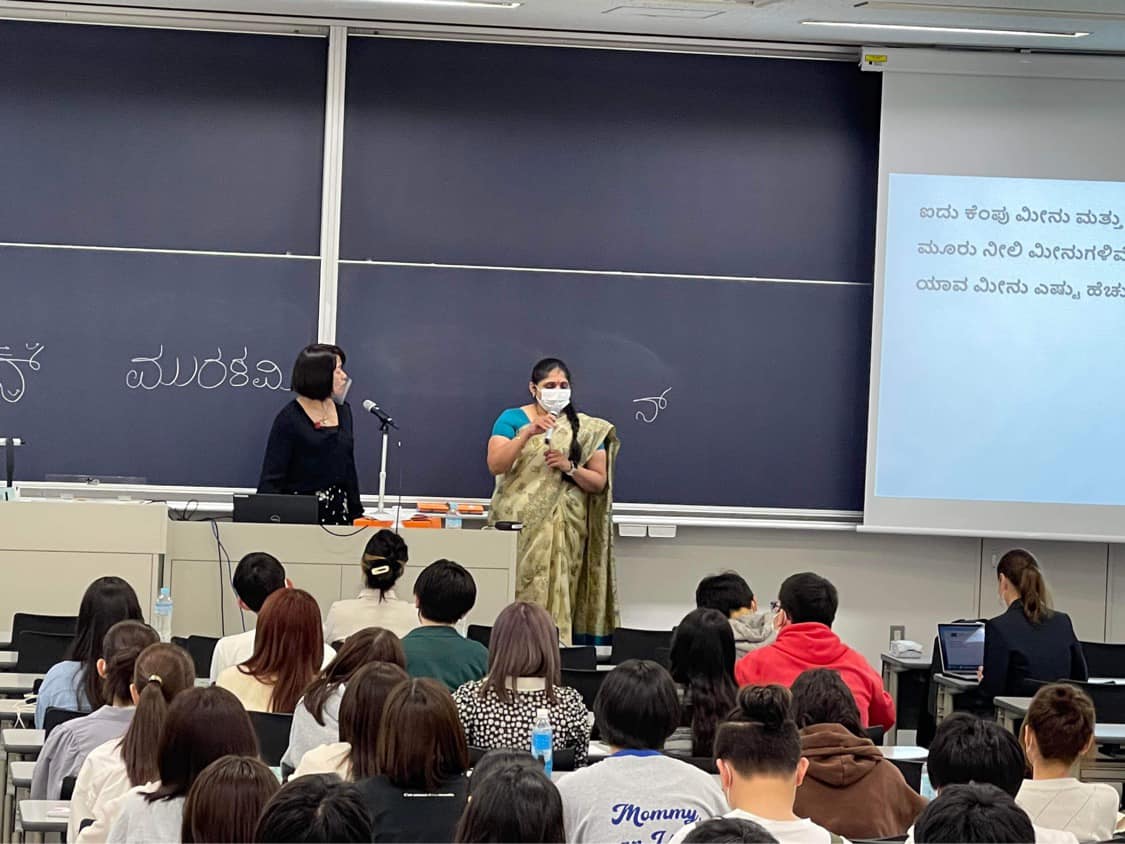

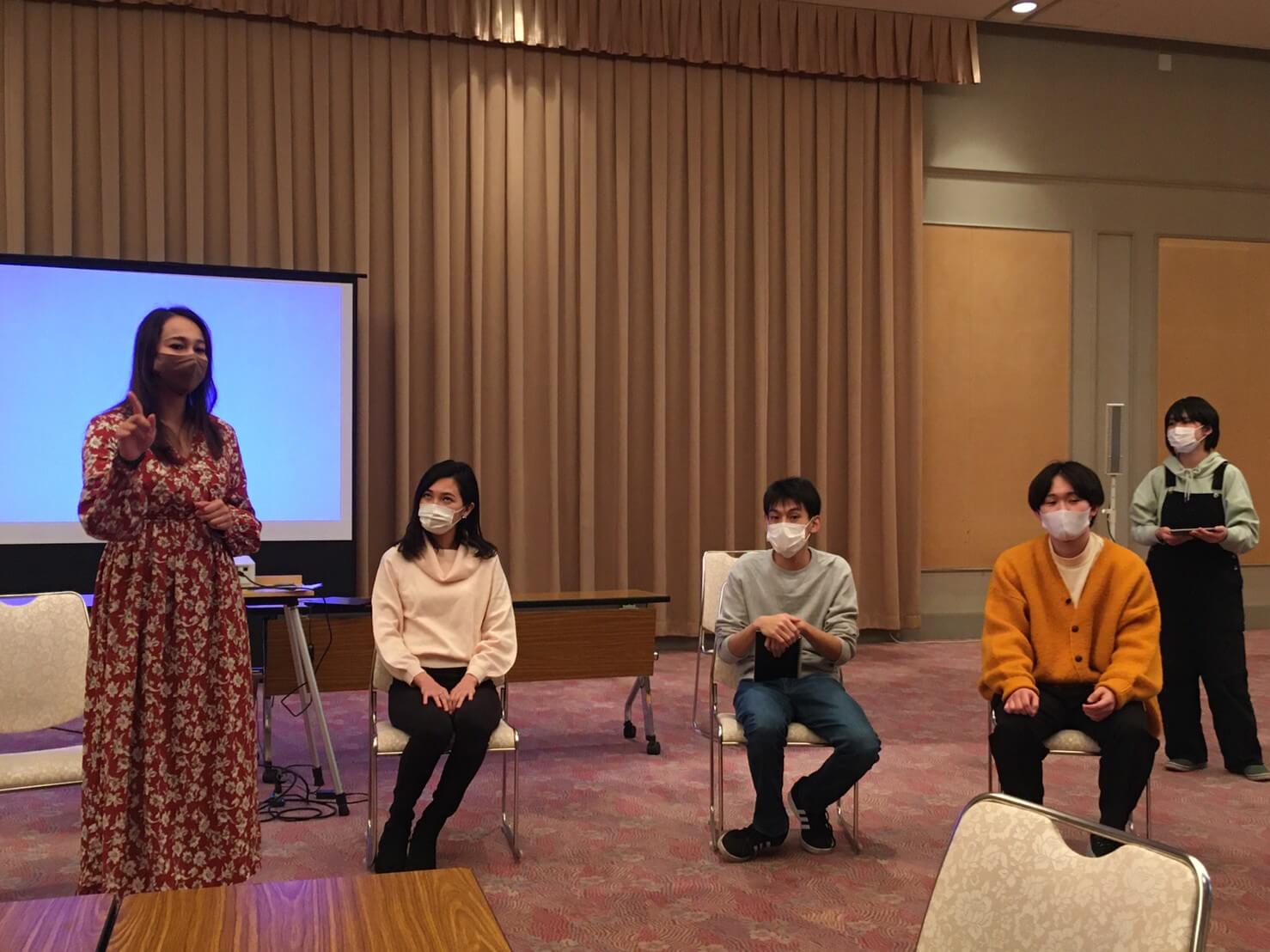

4月23日東洋大学で、新入生150名の皆様に講義をさせていただきました。地球っ子グループ多文化子育ての会Coconico代表の井上と、インドの文化背景をもちカンナダ語を母語とするDさん、ろうの文化背景をもち手話を第一言語とするAさんの2人にワークショップもサポートしていただきました。😊

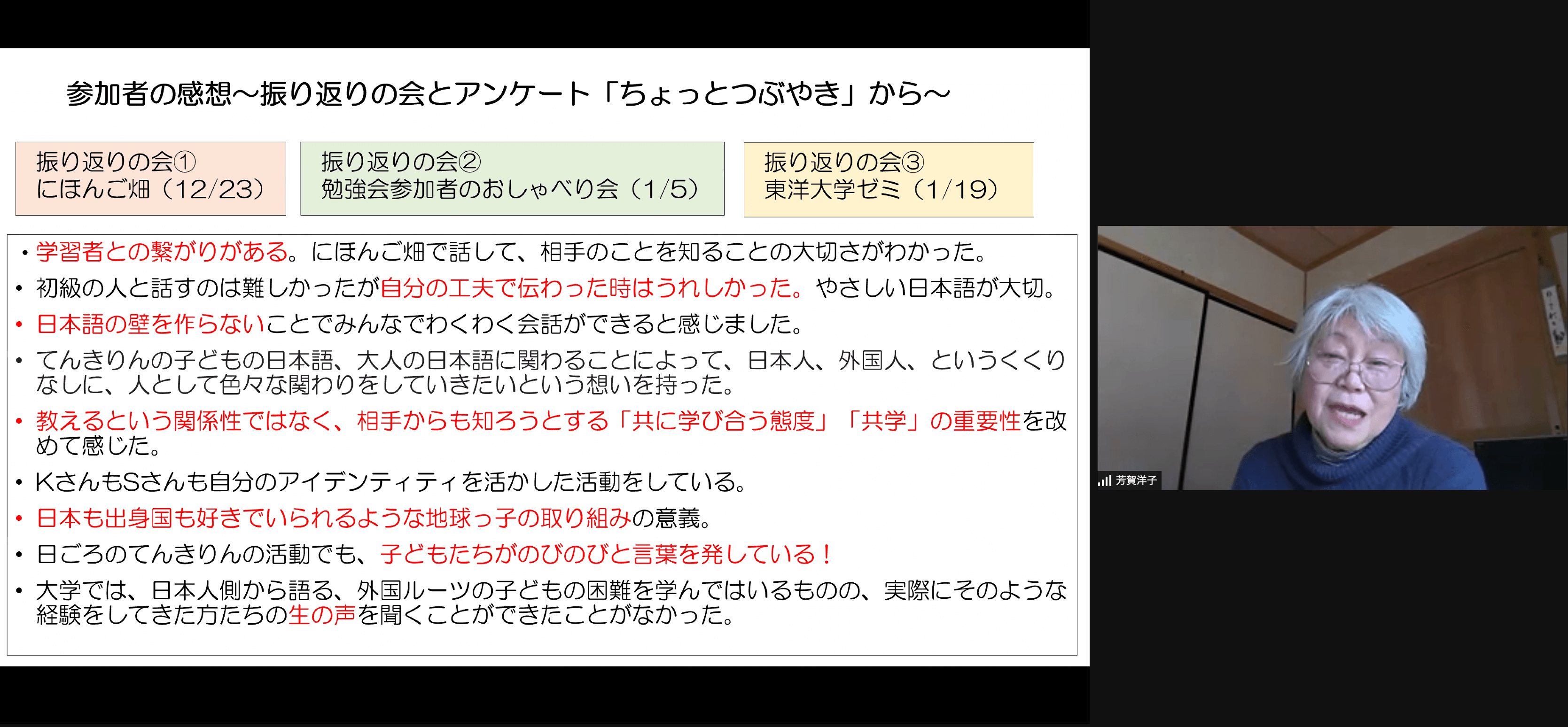

勉強会では、まずおしゃべりの大切さを考え実際に体験してもらい、12月の勉強会の振り返りを行いました。

若い人たちの力で、多様性を楽しむ社会が広がることを期待します。

今回は、こちらのお仕事に講師として参加😊

それぞれ違った言語と文化の背景を持つ3人、スリランカ出身のSさん、中国出身のGさん、ろう者のIさん、に手伝ってもらって、とーっても楽しくできました💕

おかげで、分からない気持ち、できない苛立ち、伝わる嬉しさ、などなど、違いを楽しむ体験がたくさんできた会になりました‼️

また、この時期にお集まりいただいた皆様、対面の開催にご尽力いただきた関係者の方々には心より感謝申し上げます🙏

2月20日(日)ZOOMにて、今年度最後の勉強会「外国ルーツの子ども達が力を伸ばすための多様性豊かな教育環境づくり」を行いました。前回行われた勉強会を振り返り、「豊かな教育環境づくり」についてみんなで考えました。ファシリテーターは髙栁なな枝(地球っ子クラブ2000代表)がつとめました。

勉強会では、まずおしゃべりの大切さを考え実際に体験してもらい、12月の勉強会の振り返りを行いました。

そこでは、実際に勉強会で進行してくれた大学生達に、その感想や地球っ子グループの活動に参加して感じたことなども話してもらいました。そしてサポートしてくださった東洋大学の村上一基先生、埼玉大学の福島賢二先生にもお話を伺いました。

最後はブレイクアウトルームに分かれ、参加者それぞれが、大学生と話をするグループや前回勉強会を引っ張ってくれた外国にルーツを持つ若い世代のSさん、Nさんと話をするグループなどに分かれ、気づいたことや質問などについて自由に交流を行いました。

参加してくださった方々の感想です。

・外国にルーツを持つ若者たちのお話を聞くと、当たり前ですが子どもは大人になるのだなと感動しました。体験談を聞くと、わかっているつもりのこととわかることは全く違うと改めて感じられます。彼らの言葉は忘れられません。

・自分のことを信頼してくれる人がいる、と思えることは大きな力を出せることだと思います。そういう環境は、子どもにとっても大人にとっても、一歩を踏み出す時に大事なことだと感じました。

・Hさんのちょっとやってみる?という声かけがあることで、大学生は完璧じゃなくても大丈夫、やってみよう!という気持ちになったのだろうなぁ、と思いました。

・私たちは「日本語教室」を○○を目的とする場所、と枠内に収めてきたきらいがあります。ともするとボランティアサイドのみの視点から・・。

地球っ子さんの仲間に入れていただいてからは、その落とし穴に気が付きました。教室は、居合わせた人たちがともに作っていく場所です。

みなさんのお力で、最後まで活発でとても有意義な勉強となりました。今年度も本当にありがとうございました。

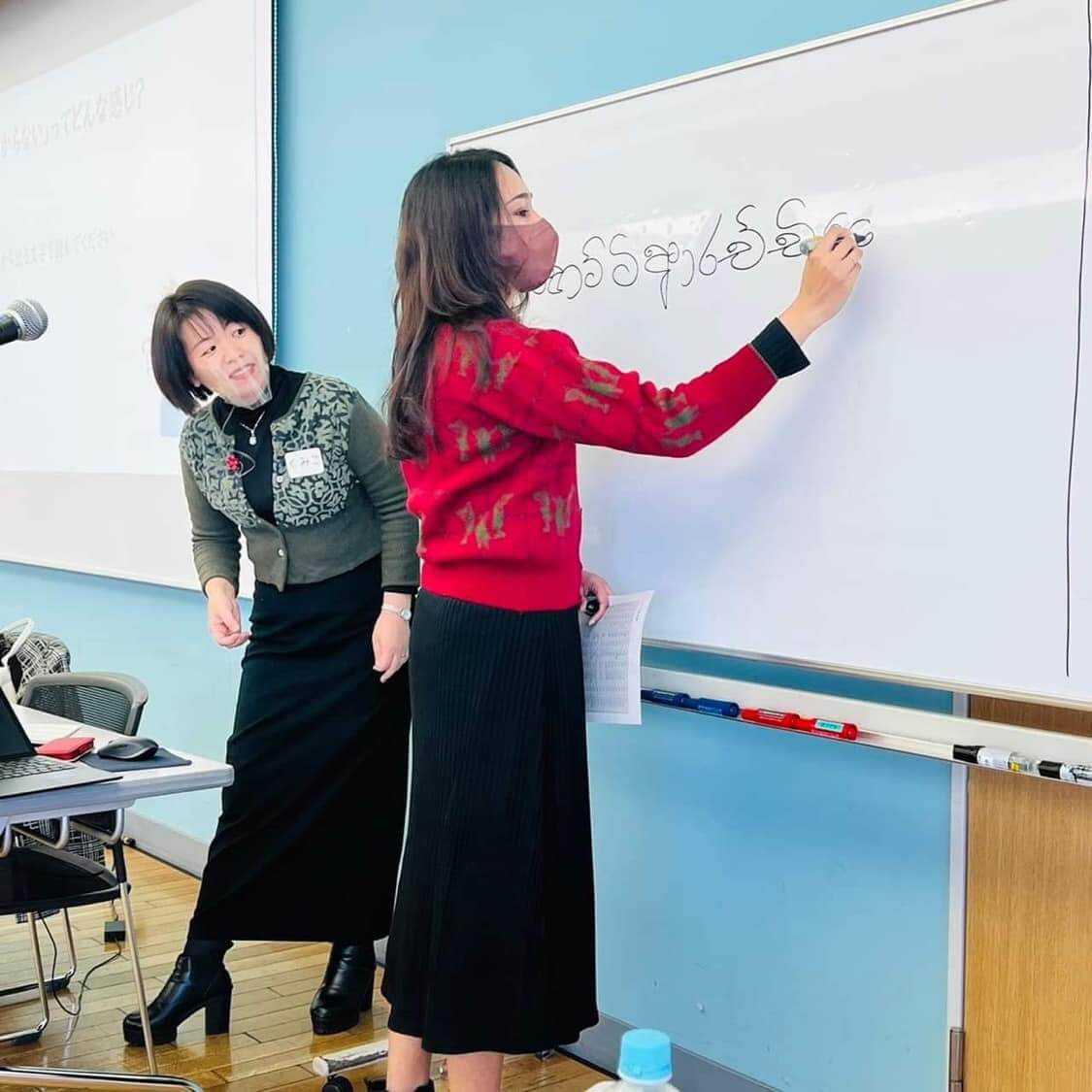

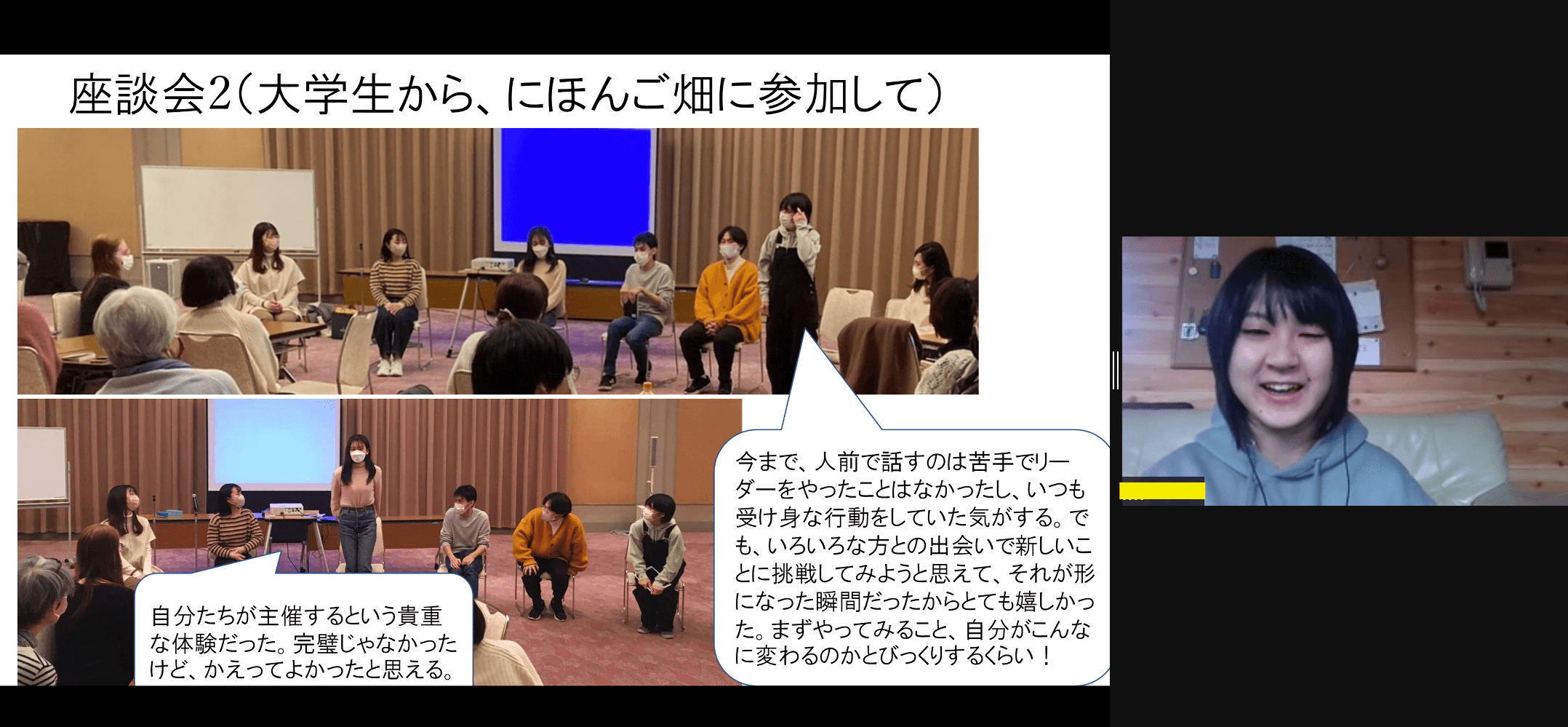

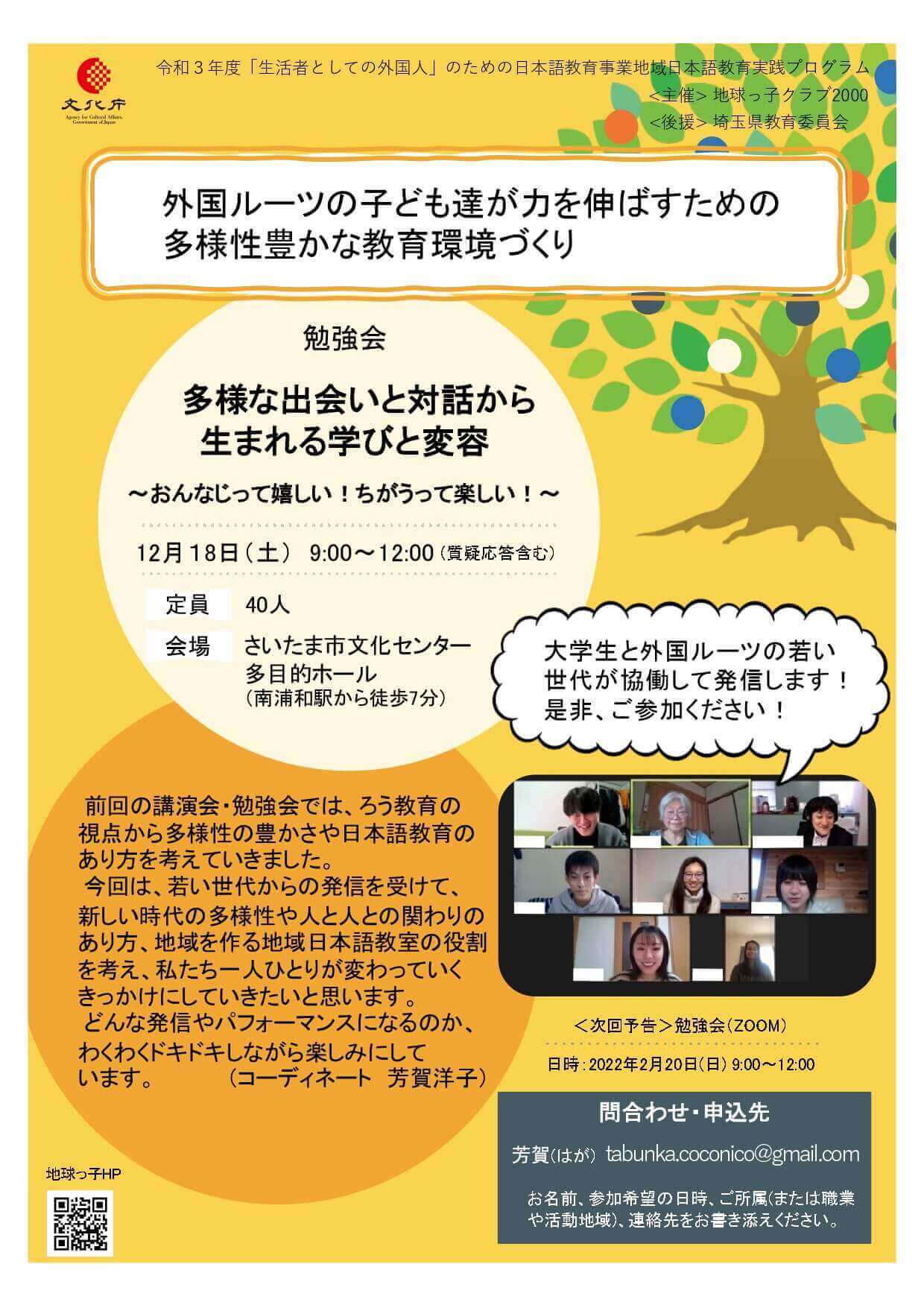

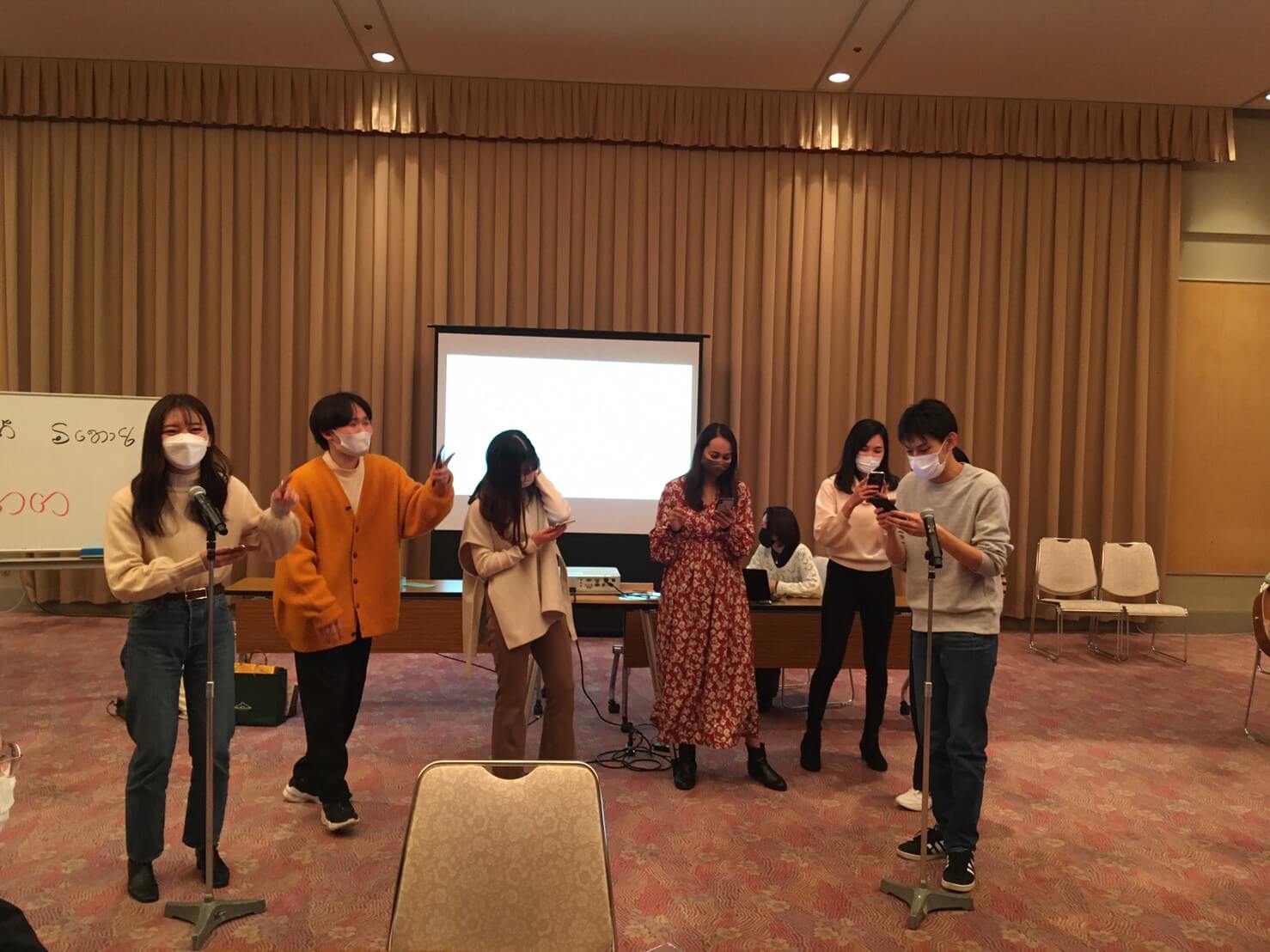

12月18日(土)さいたま市文化センターにて「多様な出会いと対話から生まれる学びと変容~おんなじって嬉しい!ちがうって楽しい!~」をテーマにした勉強会を行いました。ファシリテーターは芳賀洋子(あそび舎てんきりん代表)がつとめました。

今回の勉強会は、大学生と外国ルーツの若い世代が中心になって進められました。みんな、地球っ子クラブの活動に継続的に参加し、活躍している若者です。

座談会では、地球っ子クラブの活動に参加して感じたことや地域日本語教室の役割について思ったことを話してくれました。さらに、外国ルーツの若者が自分の体験や将来の夢などを話してくれました。

日本の将来を担う若者たちの力強い言葉に、我々の役割を改めて考えさせられました。

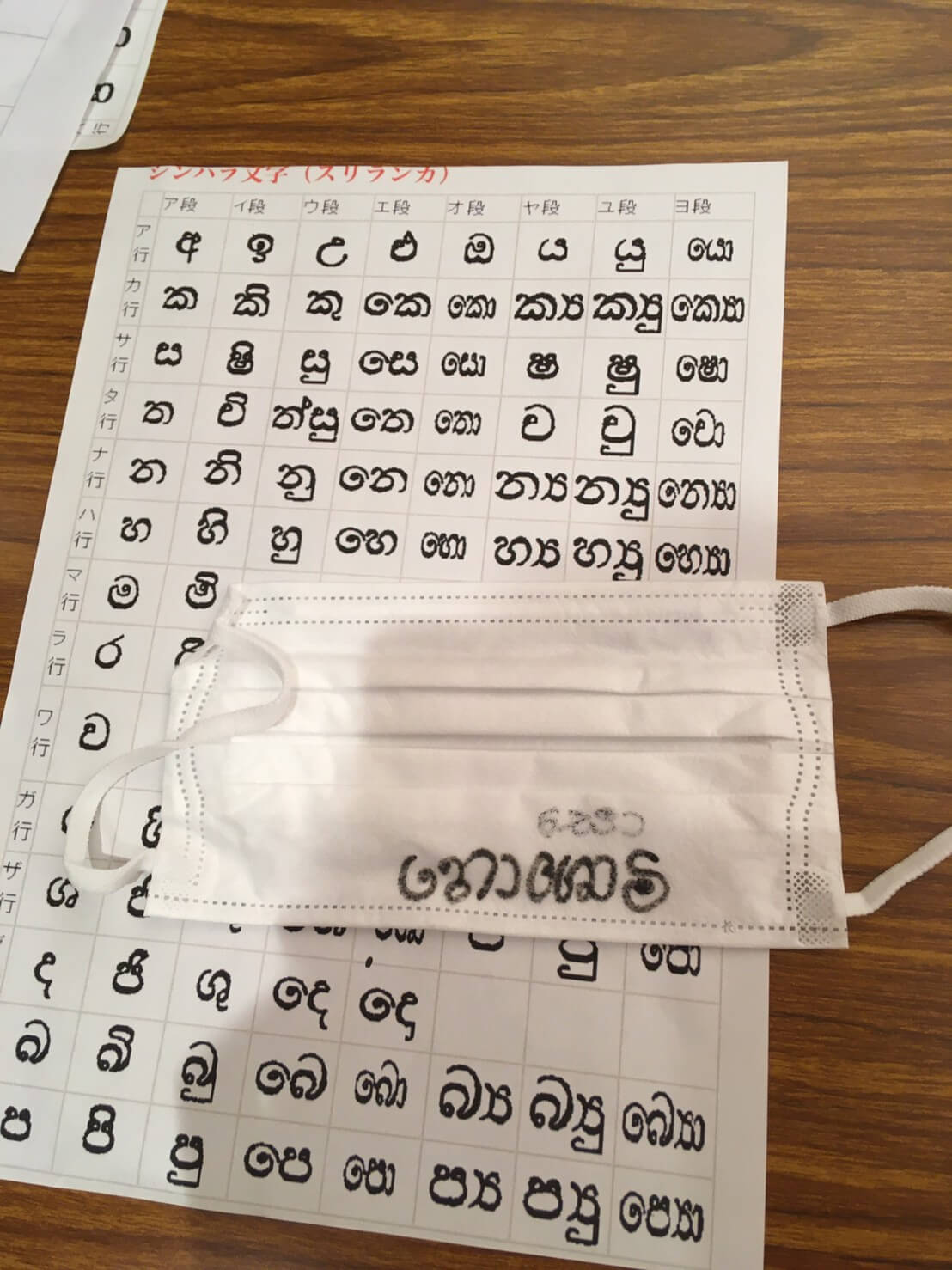

他には、タガログ語とシンハラ語を使った多言語ゲームやシンハラ文字でマスクに名前を書くという体験も。

シンハラ語の文字表を見ても、「書き順は?」「これであってるの?」ととまどうことばかり。

日本に来た子ども達の大変さを追体験することができました。

最後はやさしい日本語ラップ「やさしい せかい」(制作:やさしい日本語ツーリズム研究会 協力:明治大学国際日本学部山脇啓造ゼミナール 後援:国際交流基金(JF))をみんなで歌い、

楽しい時間となりました。

参加してくださったみなさん、本当にありがとうございました。

11月14日(日)9:00〜12:00に、ZOOMで「一人ひとりが力を伸ばせる環境とは~あらためて、多様性について考えてみよう」をテーマに勉強会を行いました。ファシリテーターは井上くみ子(多文化子育ての会Coconico)がつとめました。

10月2日(土)に行われた橋本一郎氏講演会「ろう教育の視点から、子どもの力を伸ばし、生きる力をつける日本語教育を考える」のお話を聞き、感じたことやどう実践するかなどを皆さんで意見交換しました。

さらに、地球っ子グループ五十洲・赤澤・ジュラノフが「子ども一人ひとりの良さを引き出す活動づくりとは」をテーマに、具体的にどのように考え活動できるかを、みなさんで話し合いました。

活発な意見交換が行われ、とても楽しい時間を過ごすことができました。参加してくださった皆さん、ありがとうございました。

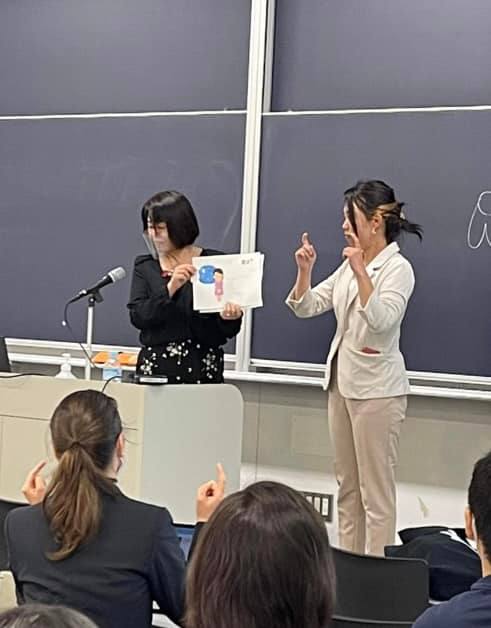

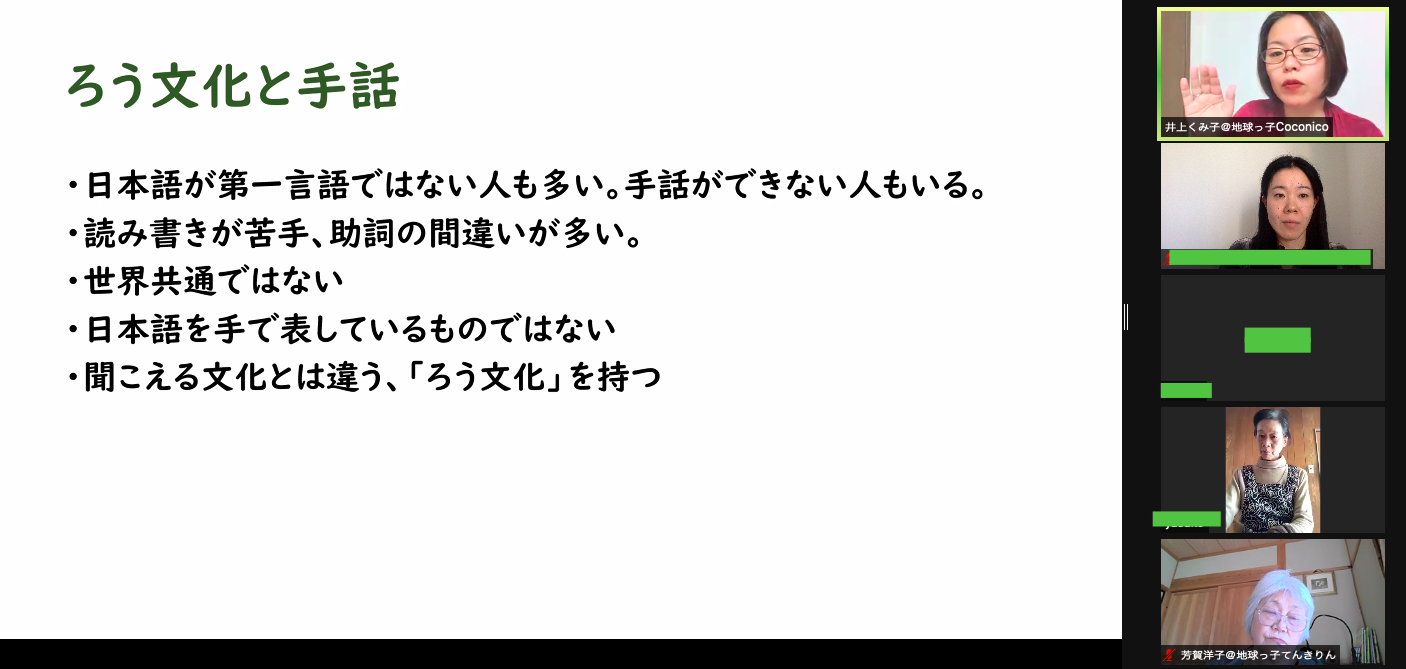

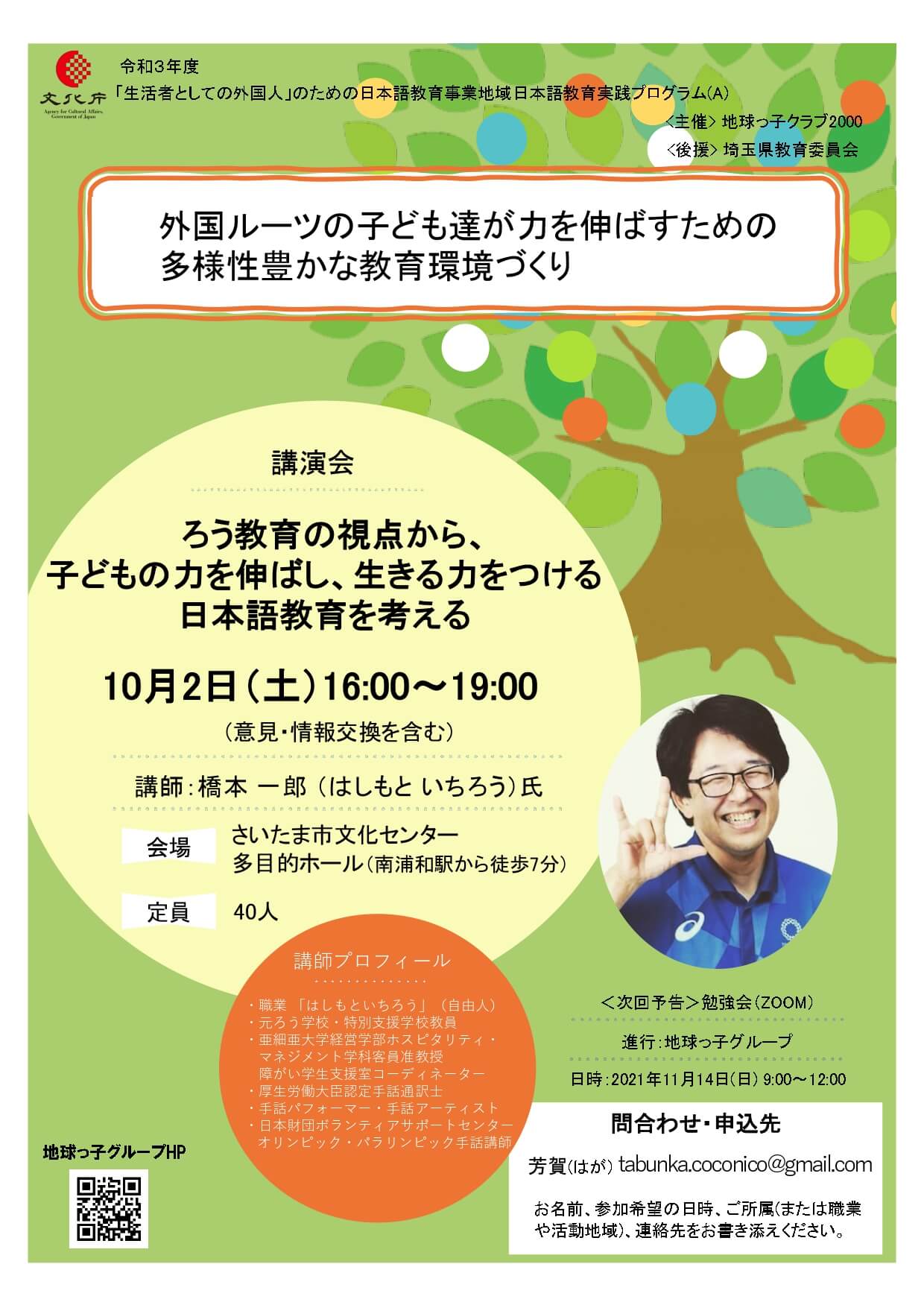

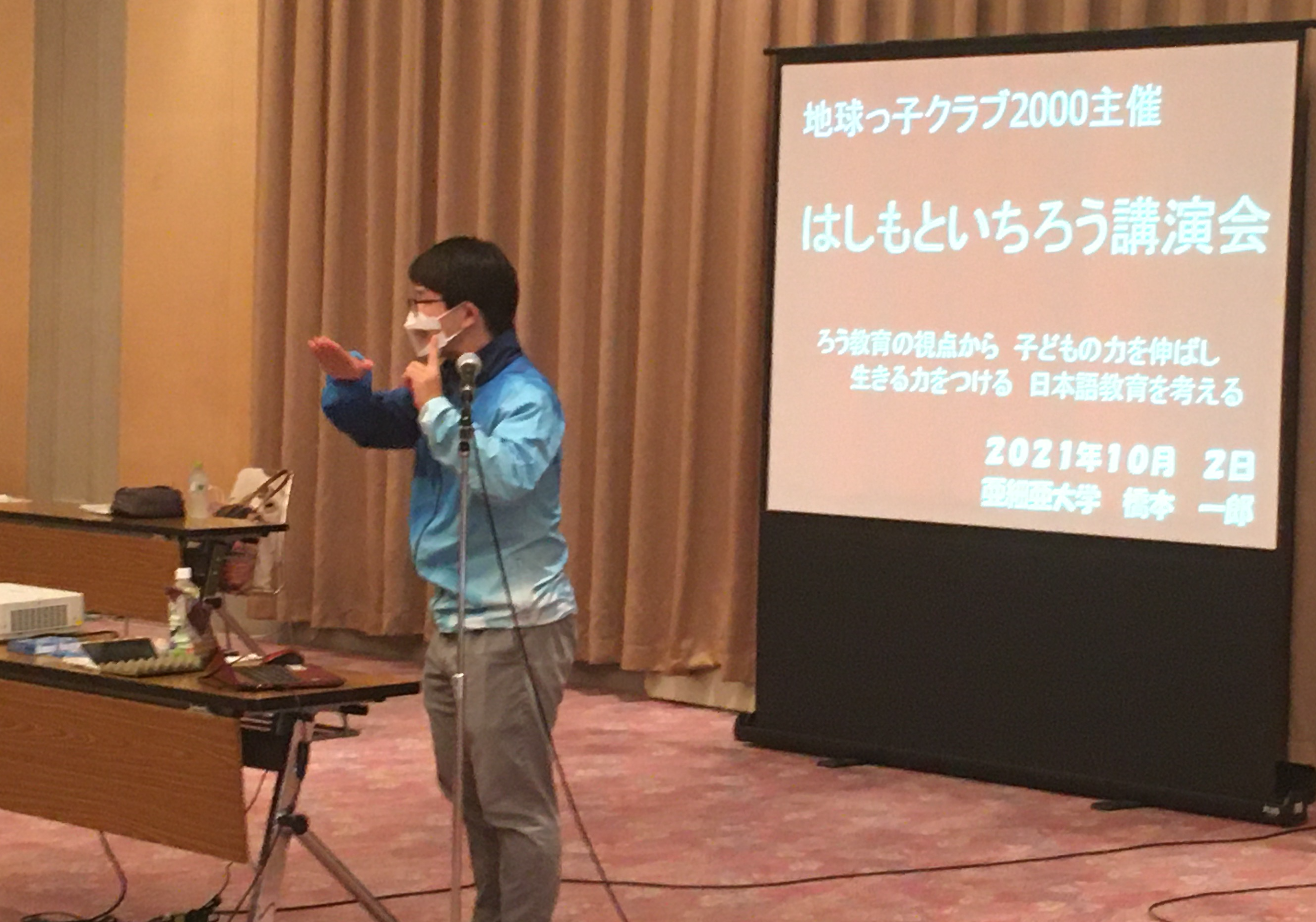

今年度第二回目の講演会は亜細亜大学の橋本一郎氏をお迎えし、さいたま市文化センターで「ろう教育の視点から、子どもの力を伸ばし、生きる力をつける日本語教育を考える」をテーマに行われました。

大学で教壇に立っているだけではなく、通訳士、コーディーネーター、手話パフォーマー、手話アーティストなど、さまざまに活躍し、とても笑顔が素敵な橋本先生。その講演会は「社会を変える」という熱い思いが伝わる素晴らしいものでした。

ろう教育といういつもとは違う視点でしたが、共通点が多く、改めて気づくことがたくさんありました。外国にルーツをもつ子どもに関わる私たちに、大切なことや必要な姿勢、その役割など、橋本先生のお話を通じていろいろ考えることができました。また「日ごろ日本語ばかりに目を奪われ、もっと大切なことを忘れてしまっていないか?気づかないといけないことがあるのでは?」と己を振り返るよいきっかけともなりました。

橋本先生の「言わなければ社会がわからない」という姿勢と実行力、人を巻き込む力、さらにエンターティナであるところにも感動!

聞こえる、聞こえない、日本語関係者、ろう教育といった垣根を超えて、みんなで考えることのできた講演会。本当に素晴らしかったです。参加してくださった皆さん、そして橋本先生、どうもありがとうございました。