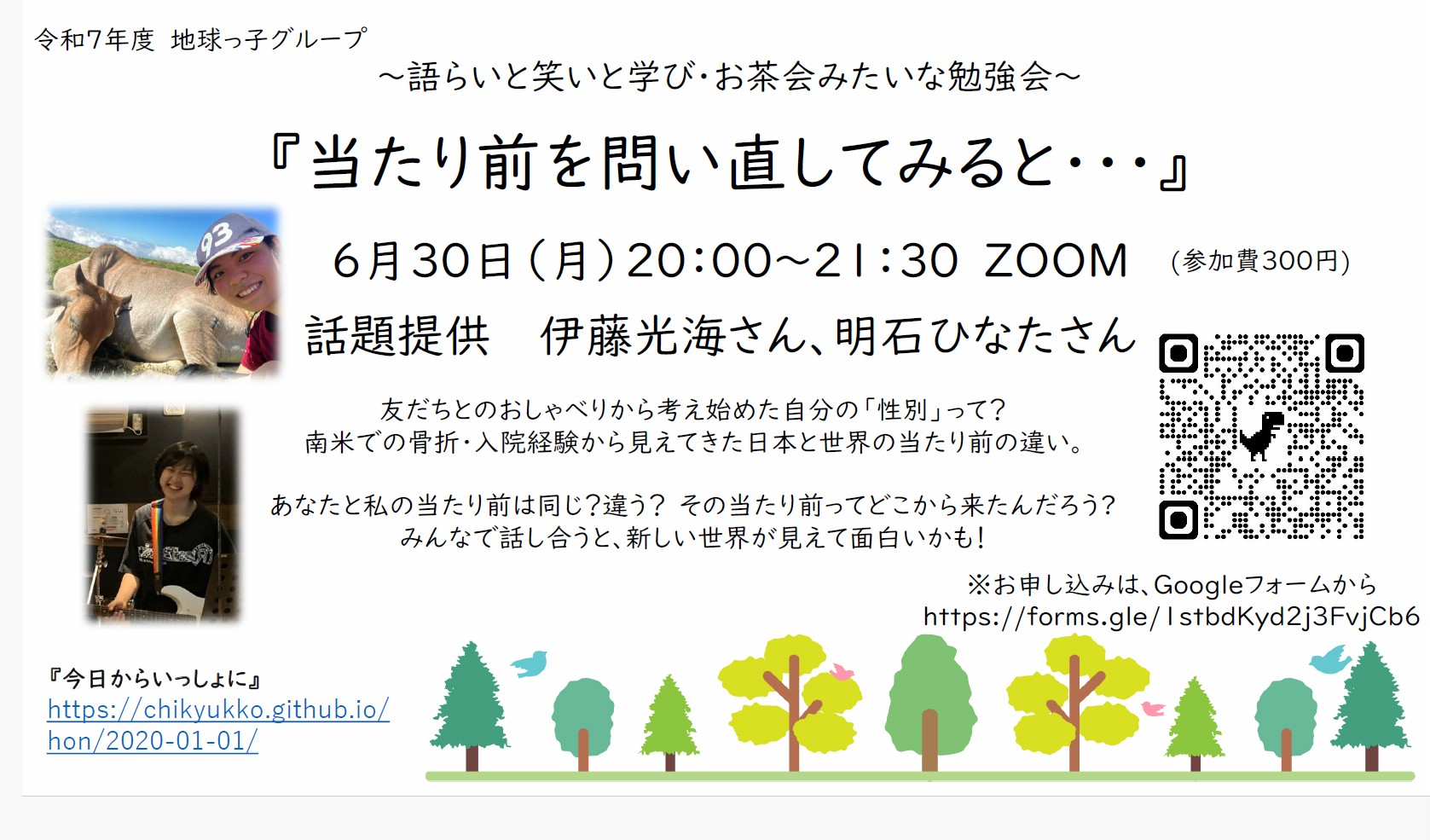

6月30日勉強会「当たり前を問い直してみると・・・」(ZOOM)

2025年06月24日

6月30日「テンペ健康ランチ会」(多文化子育ての会Coconico主催)

2025年06月23日

活動に参加してくれた大学生たちの感想をご紹介します!(多文化子育ての会Coconico)

2025年06月20日

多文化子育ての会Coconicoの活動に参加した日本赤十字看護大学の学生の感想が、大学のHPに掲載されました。

私たちも、大学生のみなさんと直接話したり、いっしょに何かをしたりして、新しい視点を身につけられた貴重な体験となりました。

ぜひご覧ください。

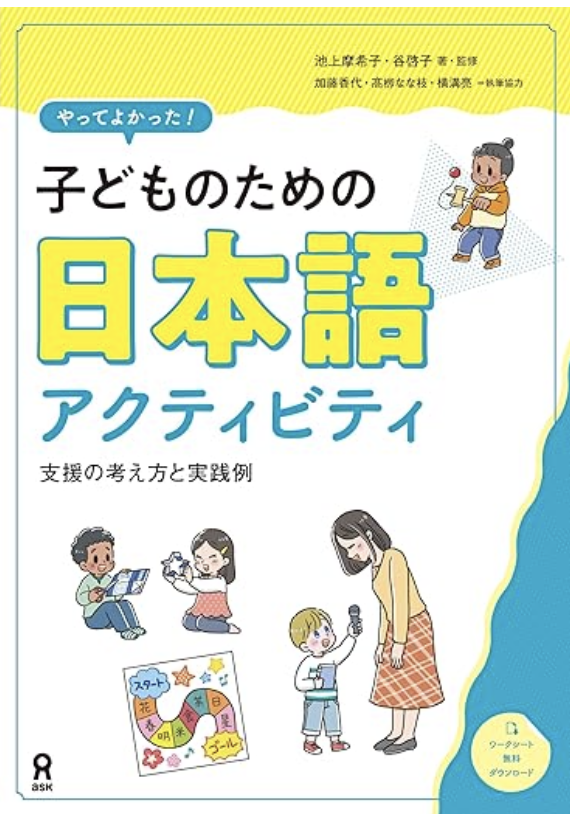

書籍「子どものための日本語アクティビティ」(地球っ子クラブ2000)

2025年06月16日

地球っ子クラブ2000代表髙栁なな枝が執筆協力を行った『子どものための日本語アクティビティ』(2024: 池上摩希子,谷啓子) がアスク出版より出版されています。

実際に地球っ子クラブ2000で行った「お金をよく見てみよう!」「お星さまってどんな味?」「カエルは何cmジャンプする?」といった活動が多数掲載されています。

地球っ子クラブ2000での活動の詳細や子どもたちの反応もよくわかる内容です。

ぜひ、お手にとってご覧ください。

チャレンジスクールでランゴーリ!(多文化子育ての会Coconico)

2025年06月13日

土曜チャレンジスクールで小学校へ。 「世界の国からこんにちは」講座で、マラティさんにインドについてお話をしてもらいました。 好奇心旺盛の子ども達は、サリーの長さやタミル語、食べ物のことなど、質問がいっぱい。 ワークショップは、ランゴーリをカラフルな糸で作りました。多様な模様は、どれも素敵ですね😊💕

5月30日勉強会 「子どもの頃のわたしをひも解いてみると、、、」

2025年05月29日

埼玉新聞4月23日の記事で「てんきりん」の活動が紹介されました!

2025年04月29日

埼玉新聞4月23日の記事「てんきりん」での活動の様子が掲載されました。

この日はちょうど、春のおしゃべりカフェ「卓さんのコーヒーと、みんなのアートを楽しむ会」のイベント中。

みんなの楽しそうな様子やてんきりんの活動について紹介されています。ぜひご一読ください!

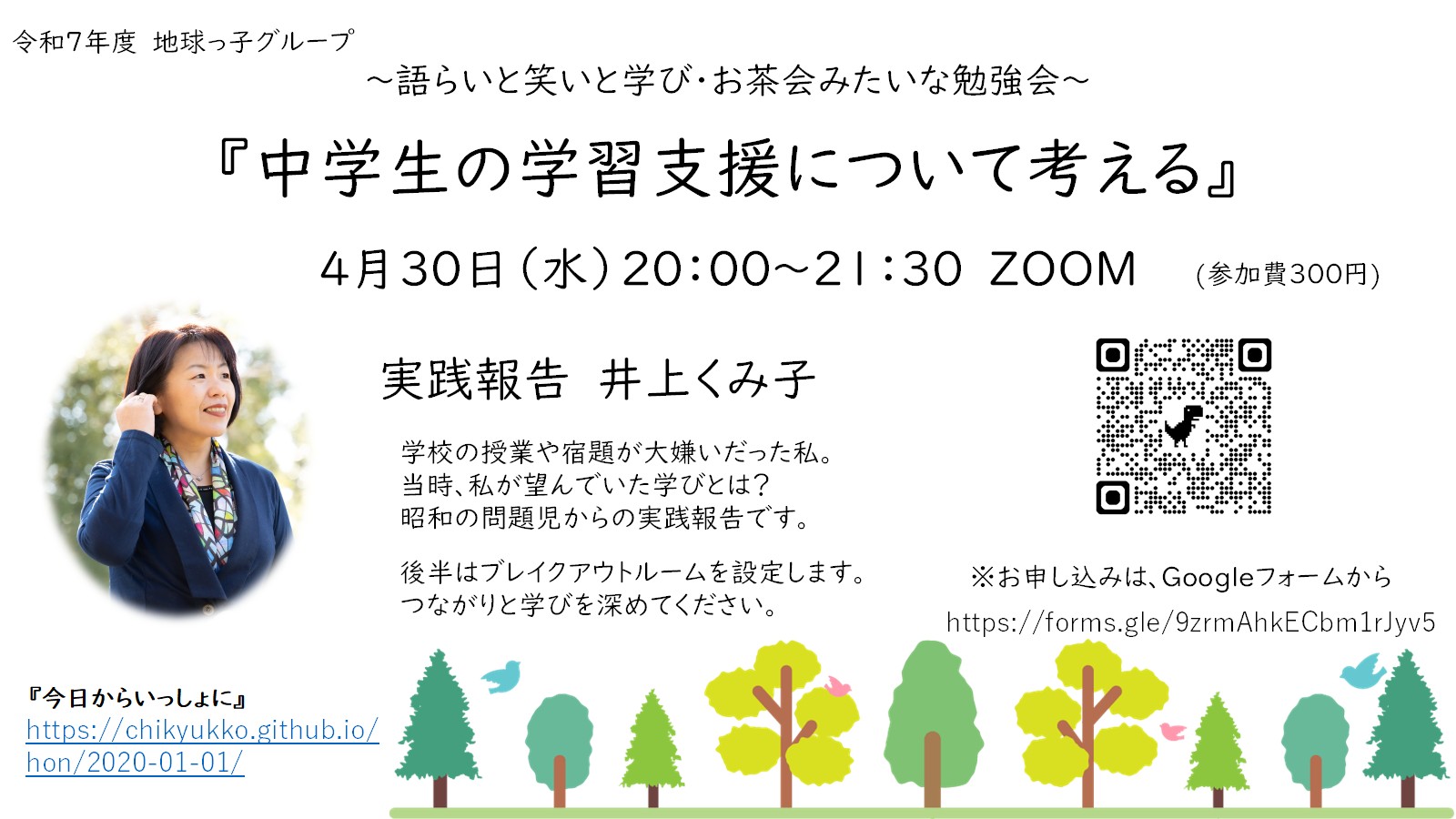

4月30日勉強会 「中学生の学習支援について考える」』

2025年04月17日

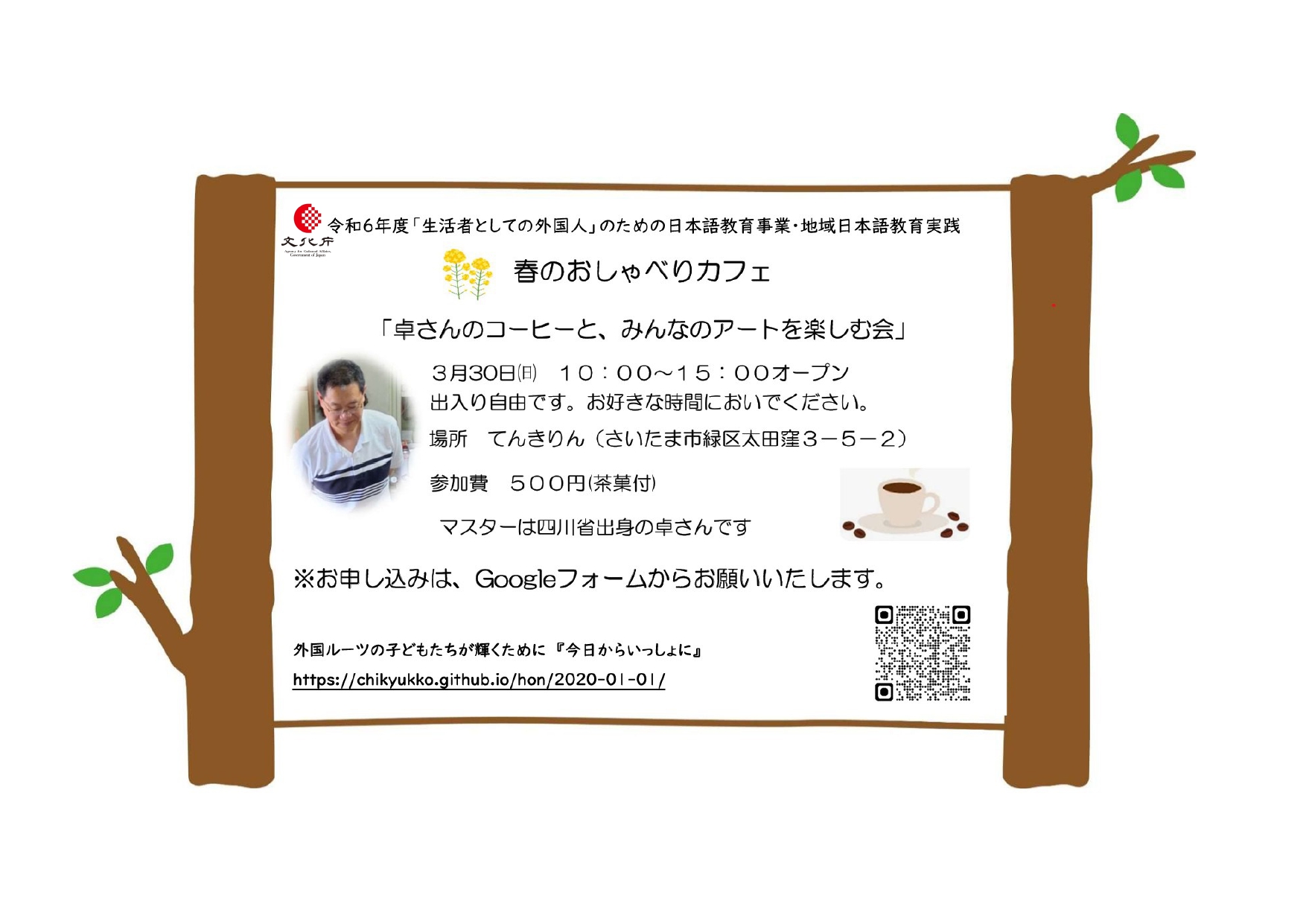

3月30日勉強会 春のおしゃべりカフェ「卓さんのコーヒーと、みんなのアートを楽しむ会」』

2025年03月13日

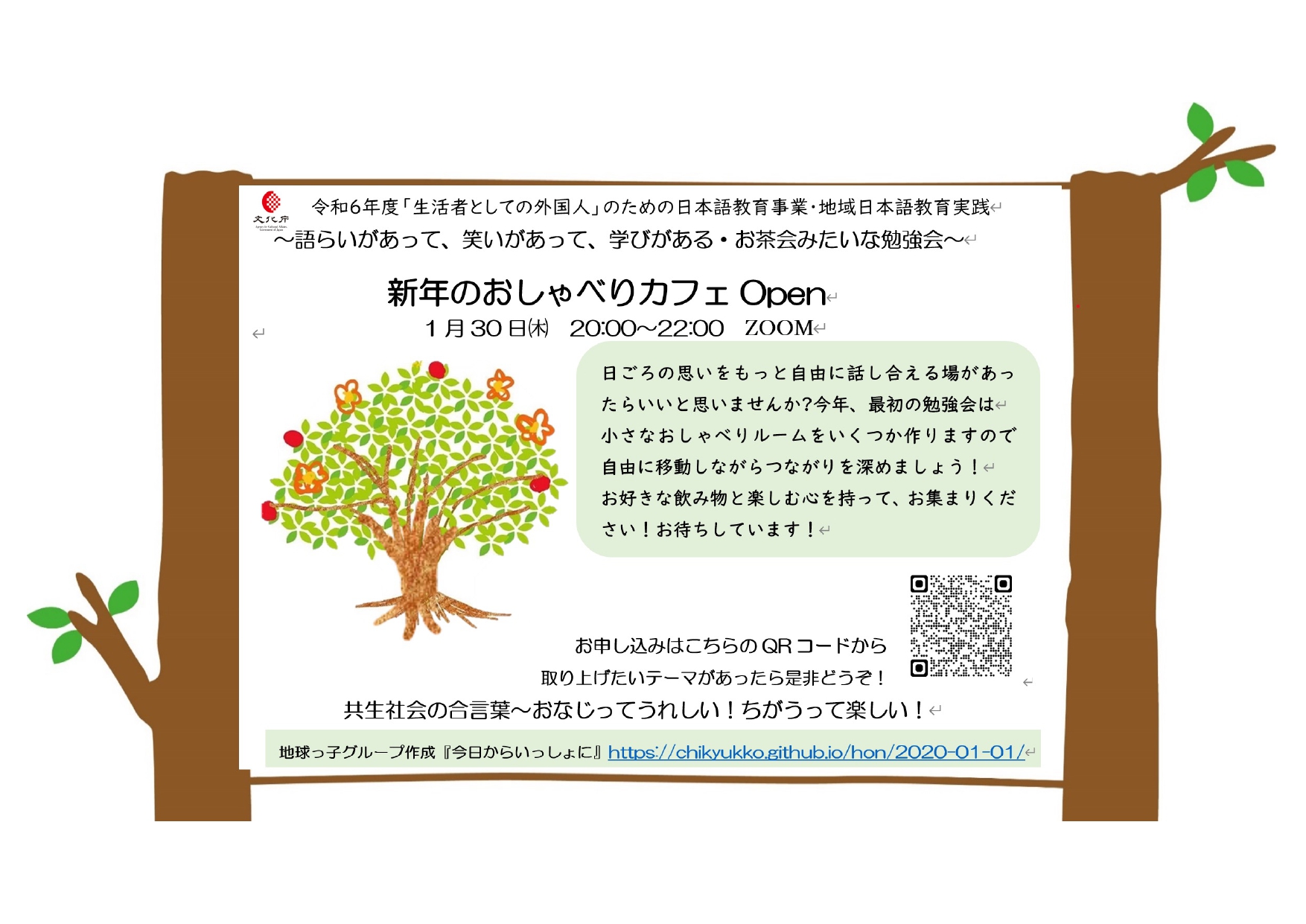

1月30日勉強会 新年のおしゃべりカフェ Open(ZOOM)』

2025年01月23日