この日はみんなで、葛のつる取りをする日。

朝は激しい雷雨だった、さいたま市。

でも集合時間前には雨も上がり、天気もよくなり一安心。

あまり参加者が多くないかなと思っていたら、総勢43人!

いつもながら、にぎやかな会となりました。

桜の木に絡みついている葛のツルを取らないと、桜の木が枯れてしまう。

そのために、みんなでツルをとりましょう!

ツルを引っ張る時にリードするのは、「日本人」の「先生」ではなく、

今までツル取りの経験がある人達。

「下にひっぱって!下!」

「掛け声をあわせて、みんな一緒に引こう!」

まるですでに木のようになっているツルもみんなで力を合わせてとりました。

みんな汗びっしょり。でもいい笑顔!

そのあとは、とったツルでリースづくり。

ツルで形を整え輪っかにしたら、

木の実の飾りや、リボンなどでかわいく飾り付けていきます。

いろいろな行動の際に、ことばは自然についてきます。

その場面がことばを学ぶチャンス。

教科書でない学びが、今日もたくさんありました。

自然の中で解放された子どもたちの元気いっぱいな姿が今日も印象的でした。

NPO法人エコ.エコのみなさん、今年もどうもありがとうございました!

埼玉県国際フェアに参加しました。

CDコマや、くるみボタンの販売や、三つ編みコーナーなど。

子どもたちがお店屋さんになって

「いらっしゃいませ~!」と言いながら、

お客さんたちとコミュニケーション取っていきました。

「いらっしゃいませ、どうぞ!」など、

いい接客ができていました。

とってもにぎやかなブースになりました。

久しぶりの中にも会え、嬉しい再会にもなりました。

教室自体には参加しなくなっても、

こういうイベントで大きくなった子どもたちに会えると、とっても嬉しいです。

今日は子どもたちやママ、パパが大活躍してくれました。

楽しい一日をありがとう!

お店にお立ち寄りいただいたみなさま、どうもありがとうございました!

目の前にはたまたま来日直後の、ご家族がいた。

日本での暮らしのスタートが楽しいものになってほしい!

なんといっても、初期の対応が肝心だよね~。

そんな時に、 助成金をいただいて、

日ごろ描いていた取組を急遽実施!

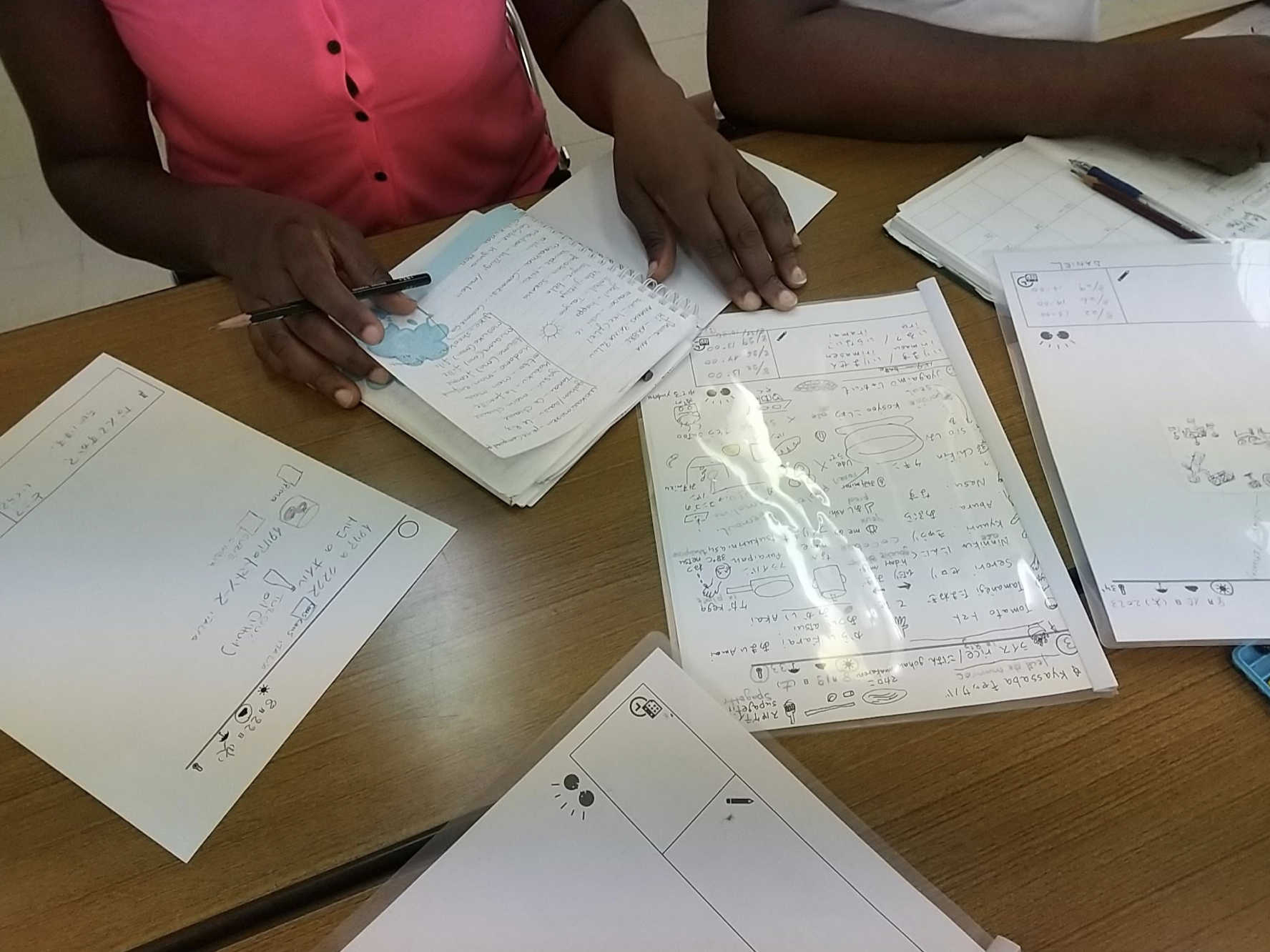

ファミリーのcando

自己紹介ができた!得意な料理の話ができた!どんな材料が必要か話し合うことができた!近くのス-パーで、みんなで一緒にお買い物ができた!買ってきたものを紹介することができた!待ち合わせの約束をすることができた!ちゃんと待ち合わせができた!みんなに家庭料理を紹介することができた!

国の料理と歌と踊りで参加した人たちを楽しませることができた!

たくさんの人とつながることができた!

そして、日本人側のcando

来日ファミリーのたくさんのcandoを引き出すことができた。

異文化体験を通して、当たり前とは何かを考えることができた!

やさしいにほんごや、場面作りを通して、コミュニケーションすることができた!

歓迎の気持ちを伝えることができた!

ちがいを楽しむことができた!同じこともいっぱいあった!

仲間になることができた!

気づきと学びの多い、圧倒的に楽しい取り組みになりました。

(写真は:8月31日㈭ 食卓を囲む会「みんなでごはん!」)

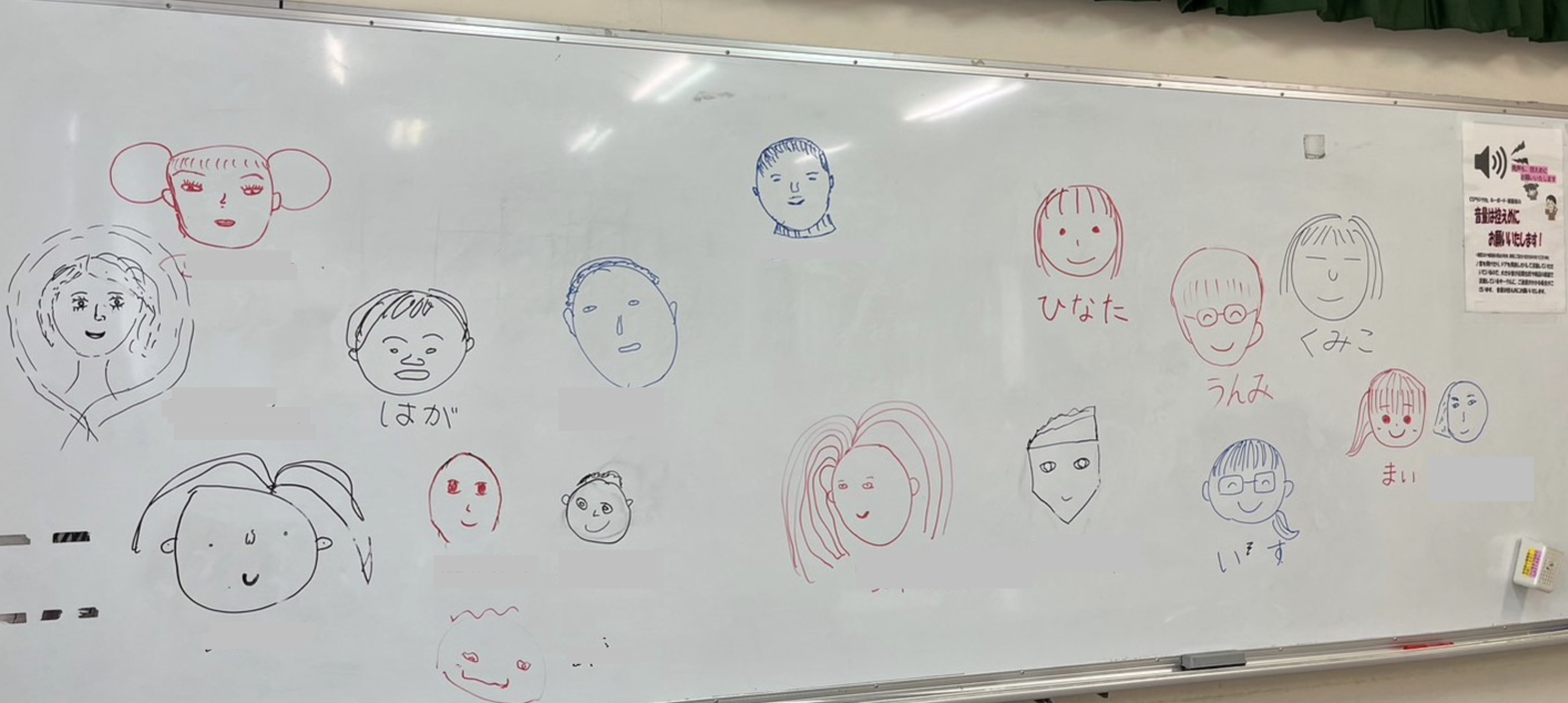

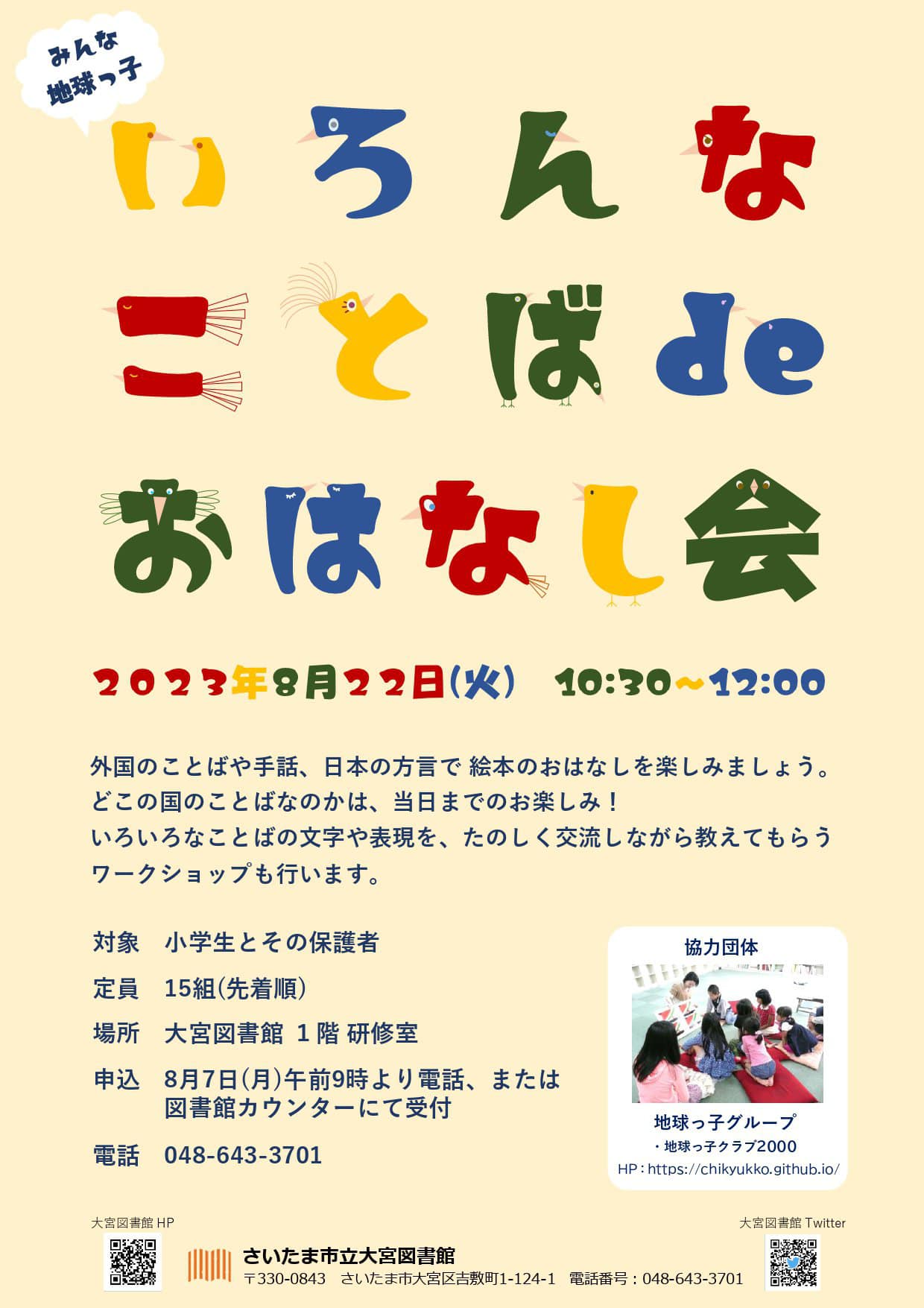

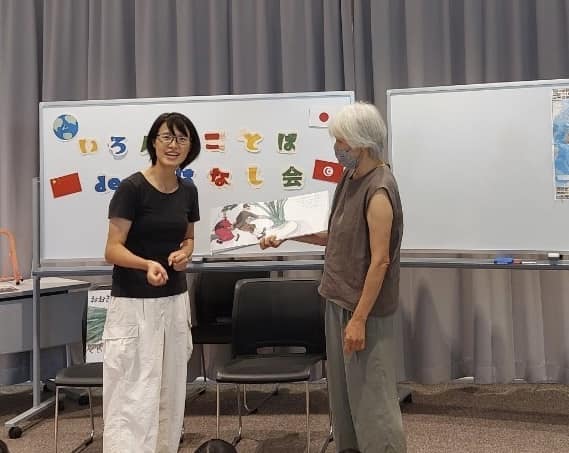

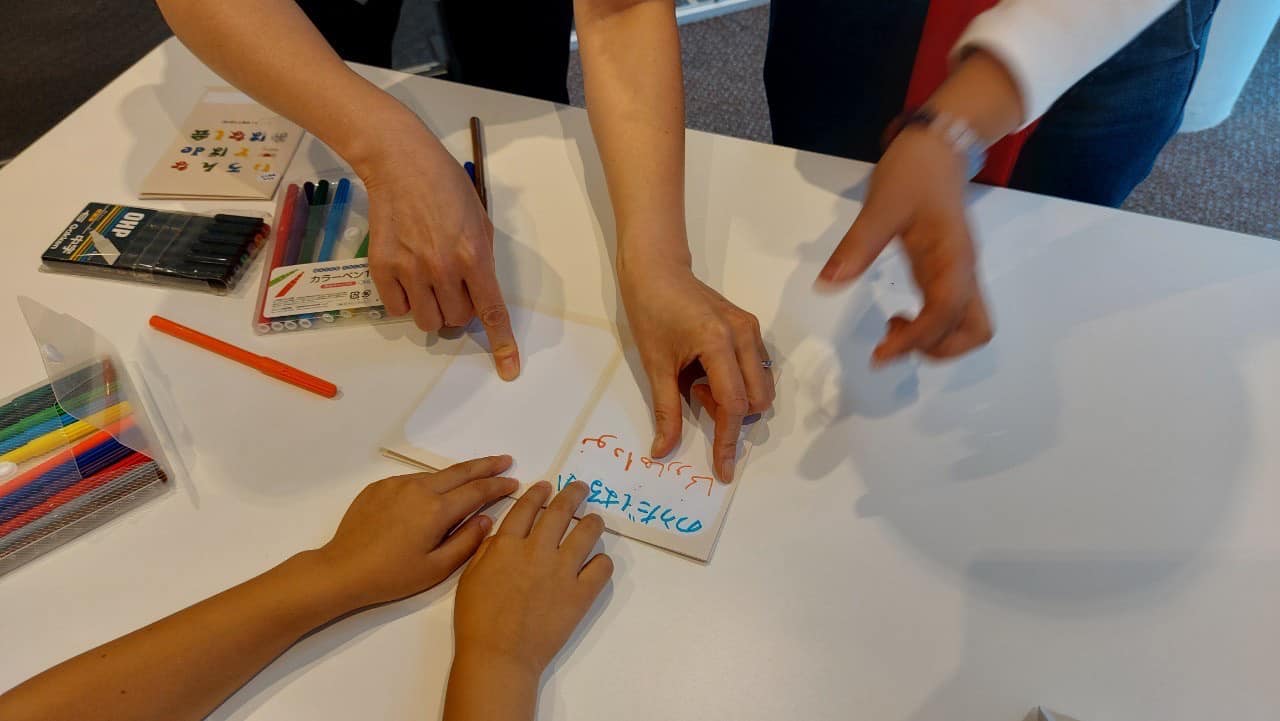

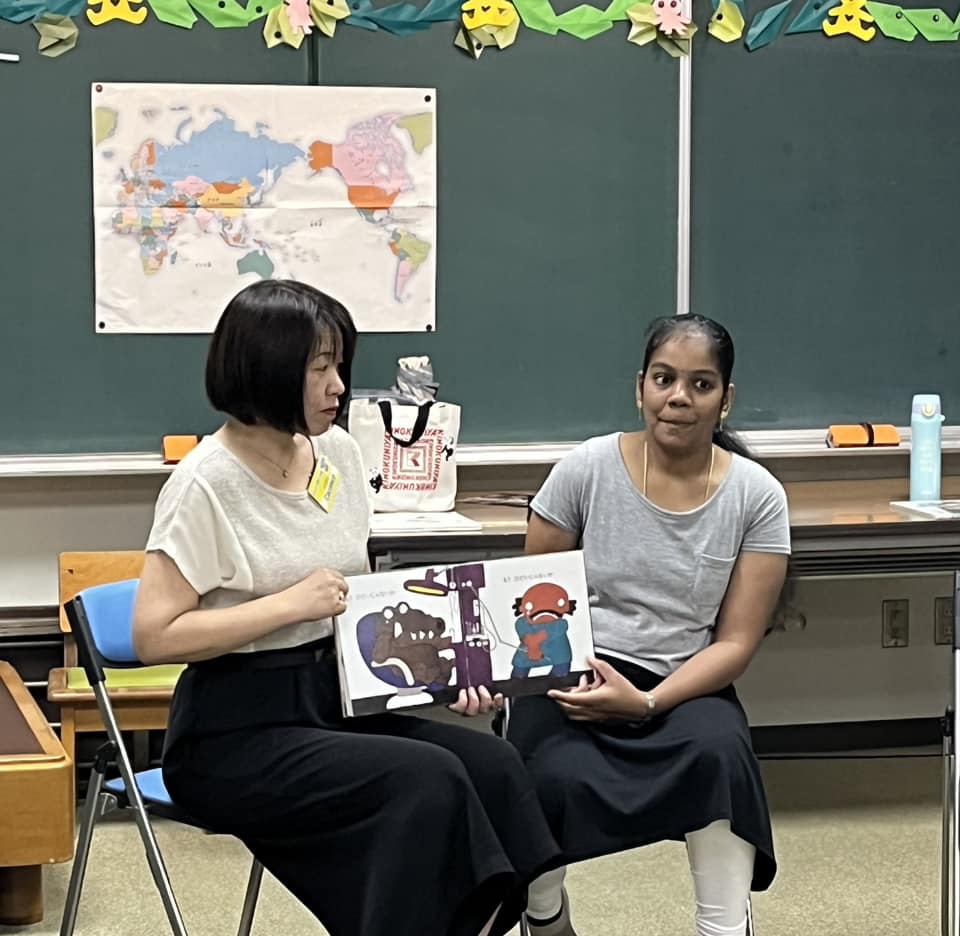

8月22日、大宮図書館で「いろんなことばdeおはなし会」を開催しました。

中国の中国語、チュニジアのアラビア語、ろう者の日本手話の3言語を紹介しました。

ワークショップでは、アラビア文字で名前を書いたり、中国語で好きな言葉を教えてもらったり、小さいおててで、指文字で自分の名前を表現したり、多文化多言語を楽しみました。

暑い中、お越しいただいたみなさま、ありがとうございました!

絵本は↓↓

「挨拶絵本」

「くだものなんだ」

「おおきなかぶ」

「ゆびのすうじへーんしん」など

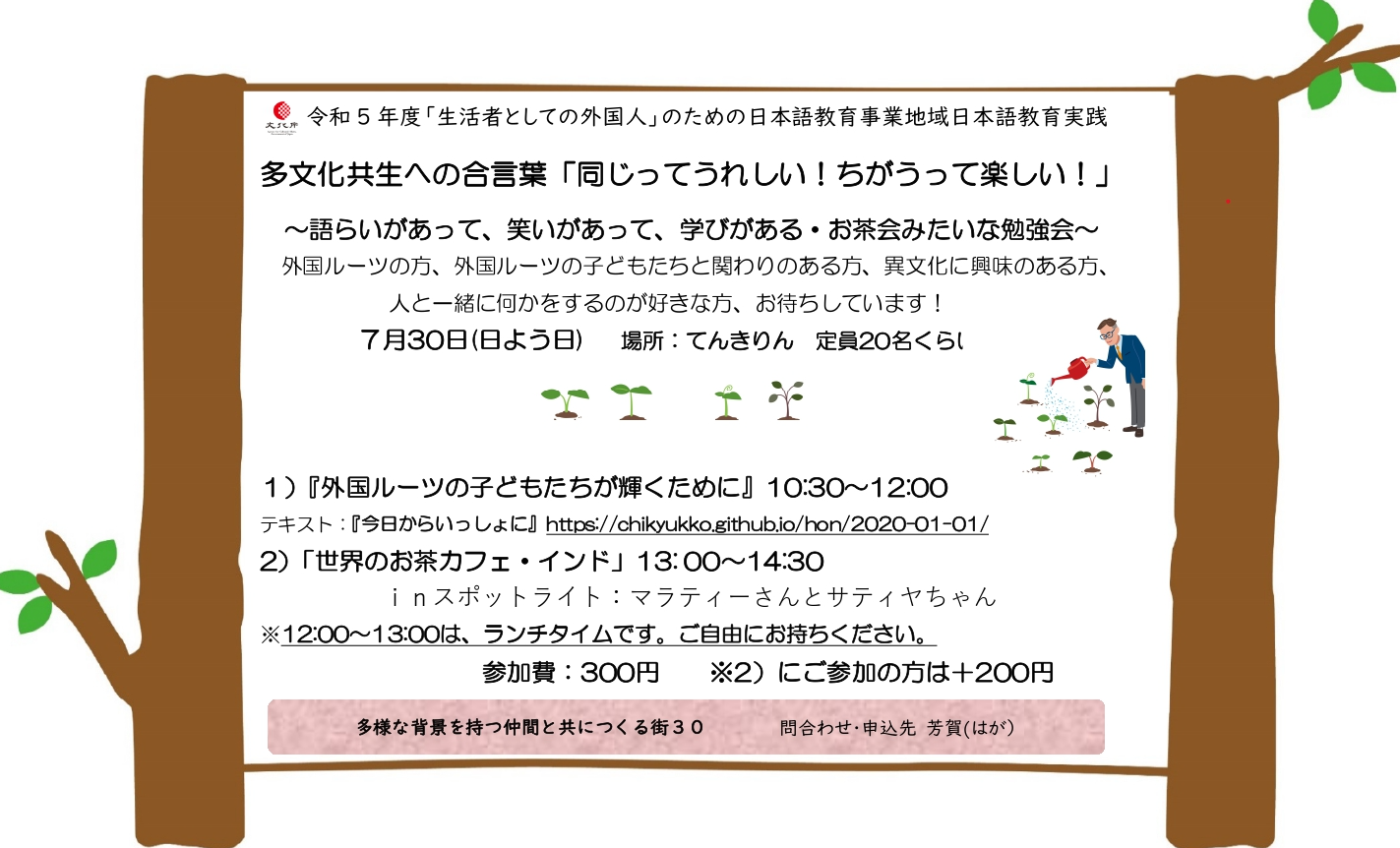

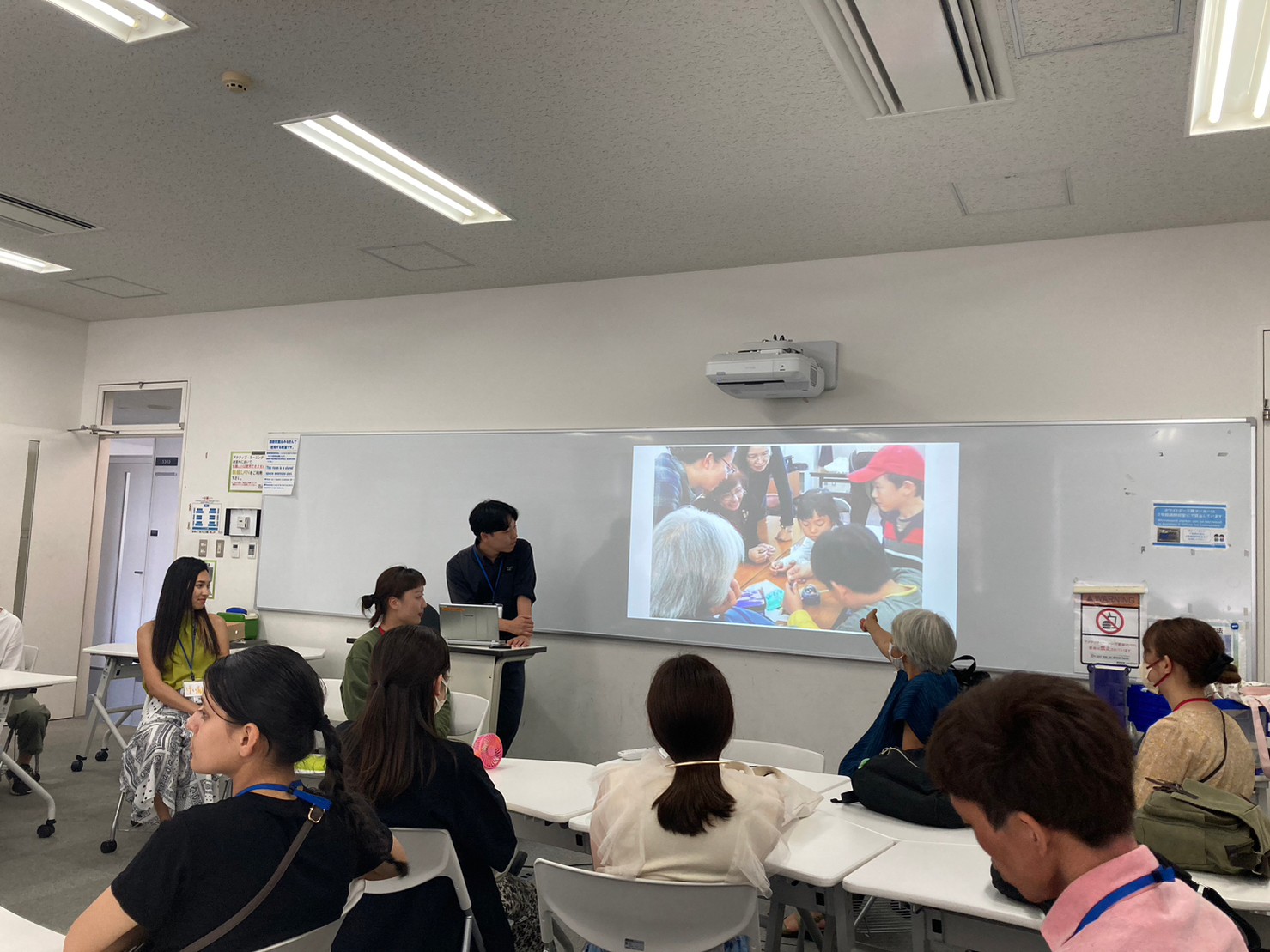

文化庁の地域日本語教育事業として、毎年、講座や研修会を続けてきましたが、もっと気軽に、もっと多様な人が、集い、語り合い、笑い合える場があったらいいなと思うようになりました。そこではじめたのがこの会です。

6月は「お茶会みたいな勉強会」

7月は、「学校でのお世話係について」を発端にいろんな話+世界のお茶カフェ(下のチラシをごらんください)

お茶カフェでは、Mさんが、スナックのカレーを用意してくれました。「辛くない!」とMさんは言うけれど、やっぱり何か辛い物がある。それになんとなくスッとした感じがある。その正体は ニンニクとミントでした。

お茶があるといいですね!「人が集まって、活動すれば、そこには必ず学びがある」参加してくれた人の言葉に励まされて、

これからも毎月30日の会、続けていきます。8月は30日が平日ですから、zoomで語り合う会になるかな?テーマ持ち寄り大歓迎です!

外国ルーツの親子、大学生、教員経験者、研究者、行政現役、社会福祉士、ボランティア仲間。地域の仲間。

まさに多様な仲間、楽しい時間をありがとうございました!

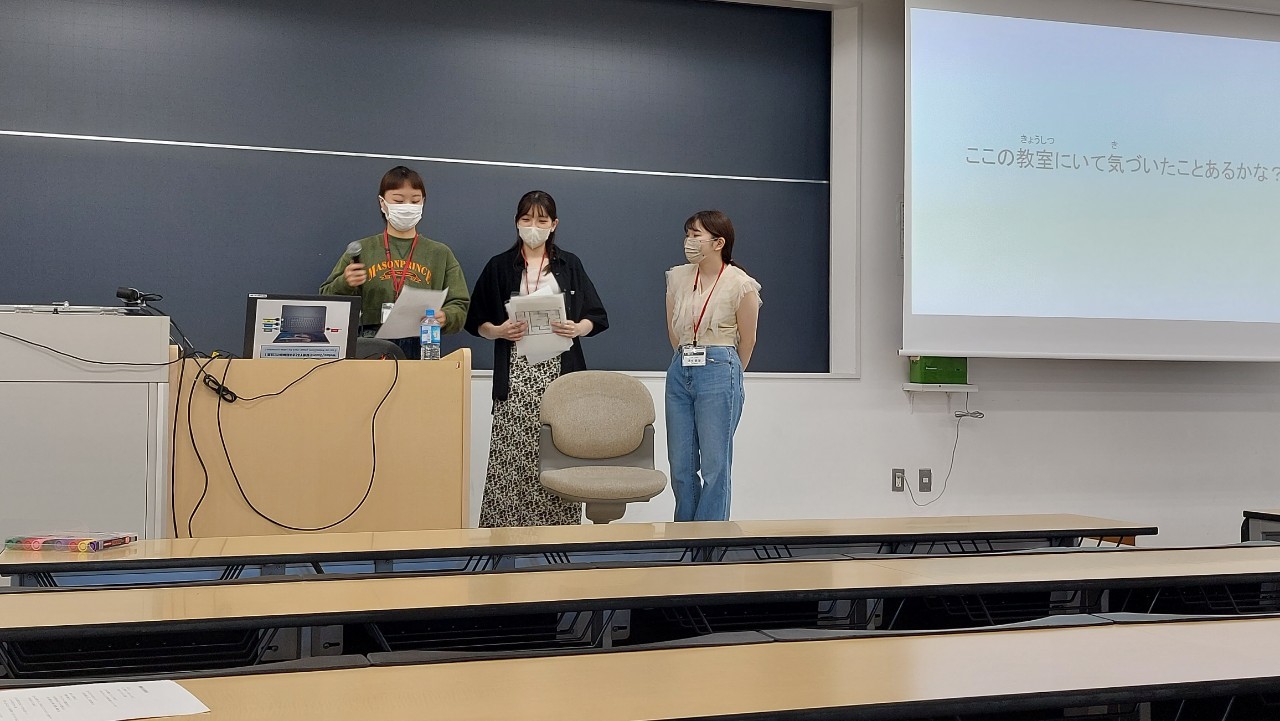

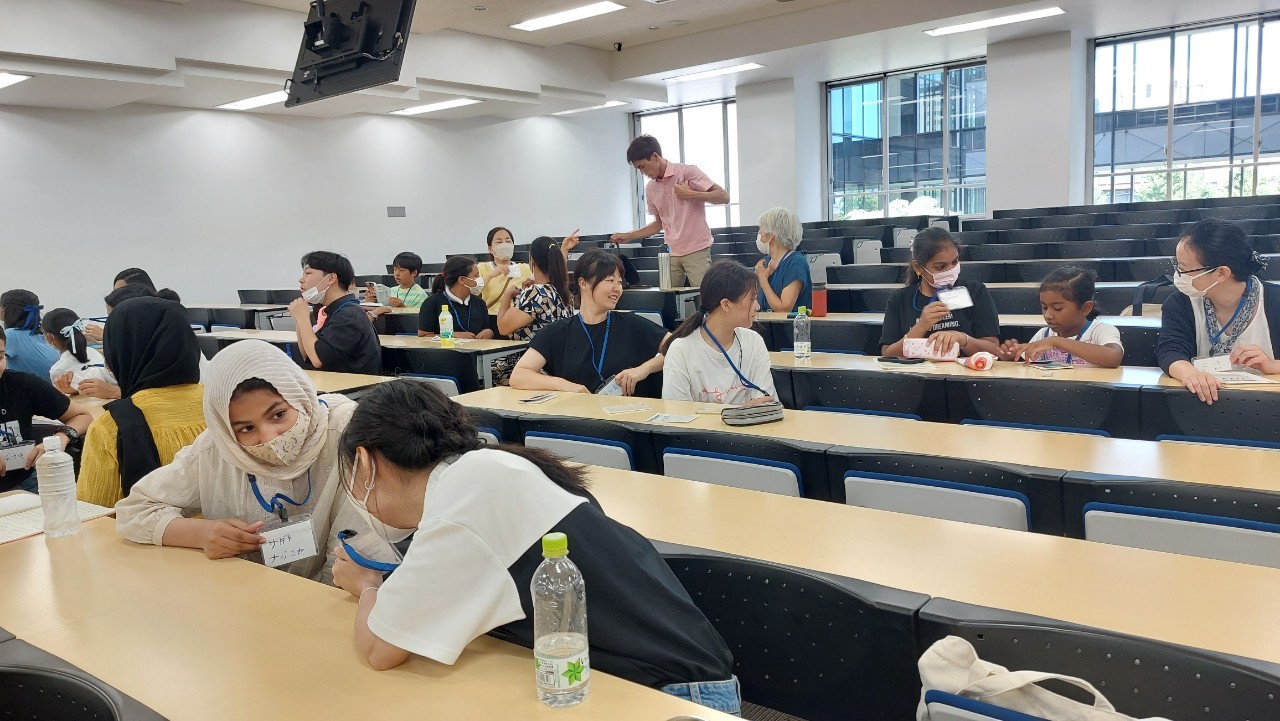

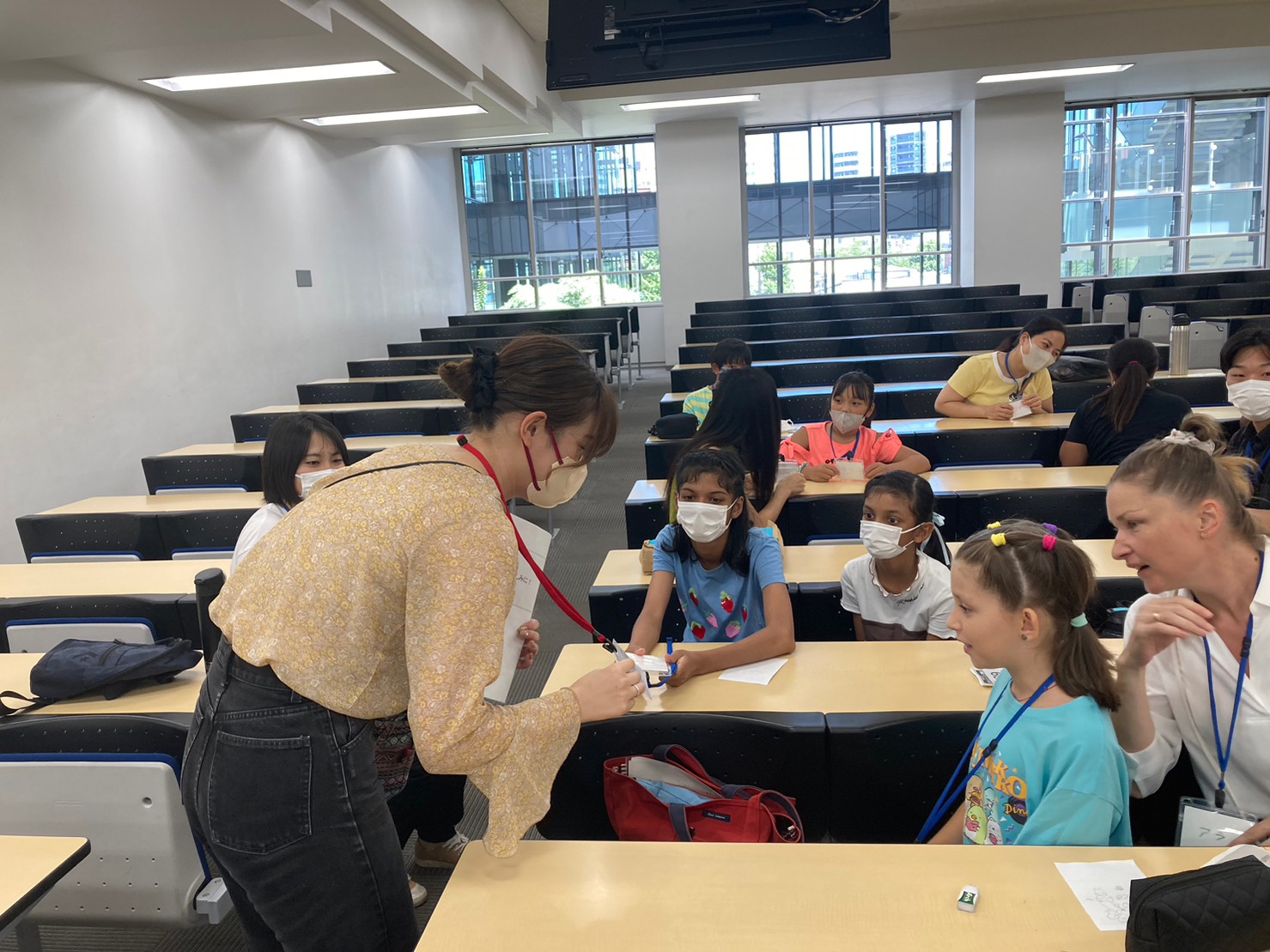

7月29日土曜日、今日はみんなで東洋大学に行きました。

最初に、東洋大学の大学生からのクイズ。

300人座れる教室、通っている学生は3万人?!小学校や中学校との違いがたくさんあって面白かったですね。

大学生だけでなく、お父さんお母さんからも一人暮らし、アルバイトの話などを聞きました。

他にも、大学の中を歩いてまわったり、学食を一緒に食べたりしました。

冷麺、カレー、ヤンニョムチキン…いろいろあってどれにしよう。どれもおいしくてボリュームたっぷりでした!

学食でお腹いっぱいになったあとは、お兄さんお姉さんからお話を聞きました。

いつ、どこから来たの?小さい頃はどうだった?今はどんなことしているの?

嬉しいことも辛いこともたくさんあったけど、みんなそれぞれ今を楽しんでいてキラキラしていました。

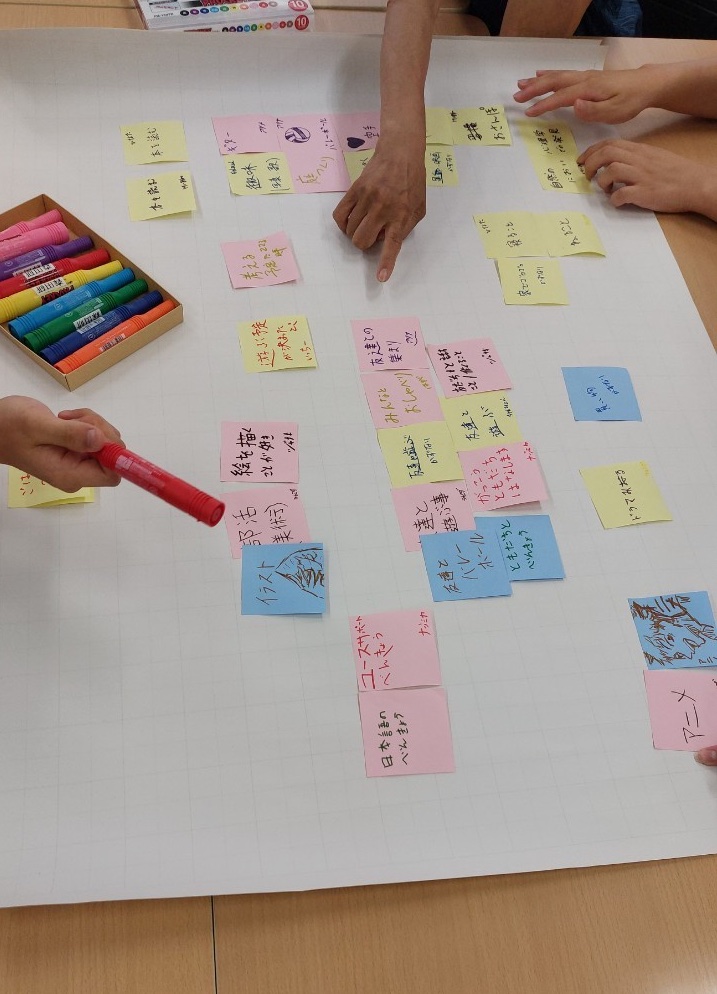

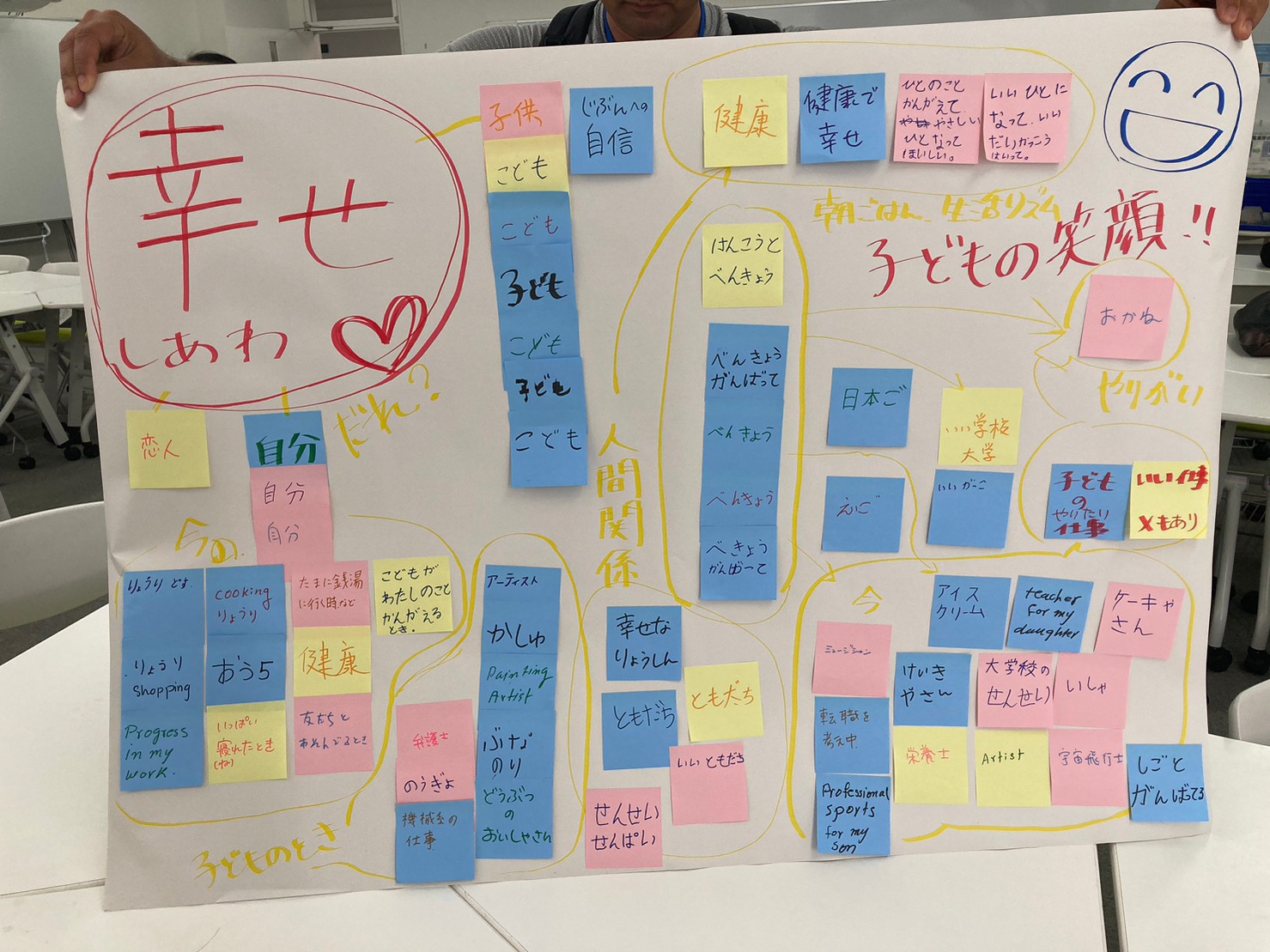

その後、大人、若者、小学生グループに分かれて、どんなことをしているときに楽しいって感じる?幸せって何だろう?数年後どんなことしたい?

いろいろなことを語り合いました。

将来についてみんなでいっぱいお話しできて楽しかったです♪

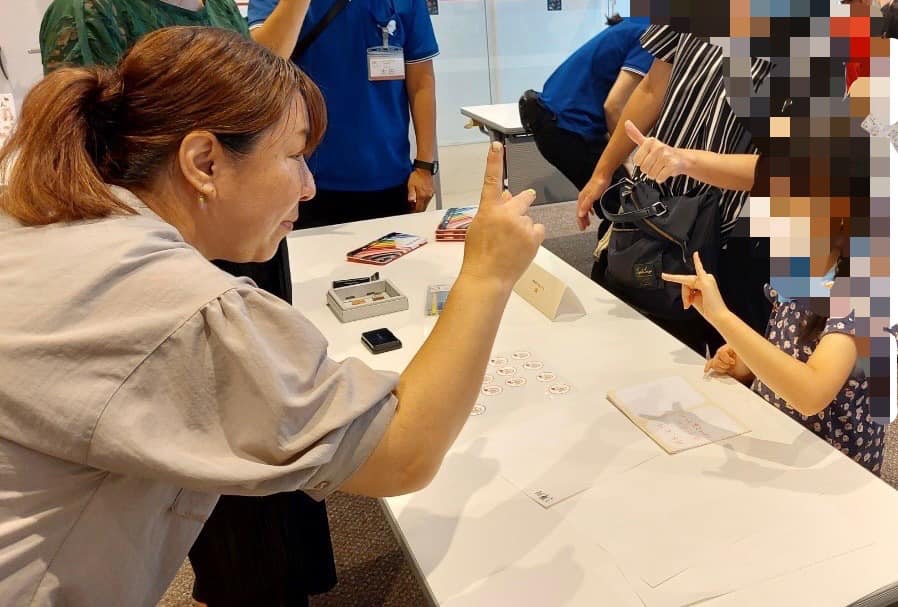

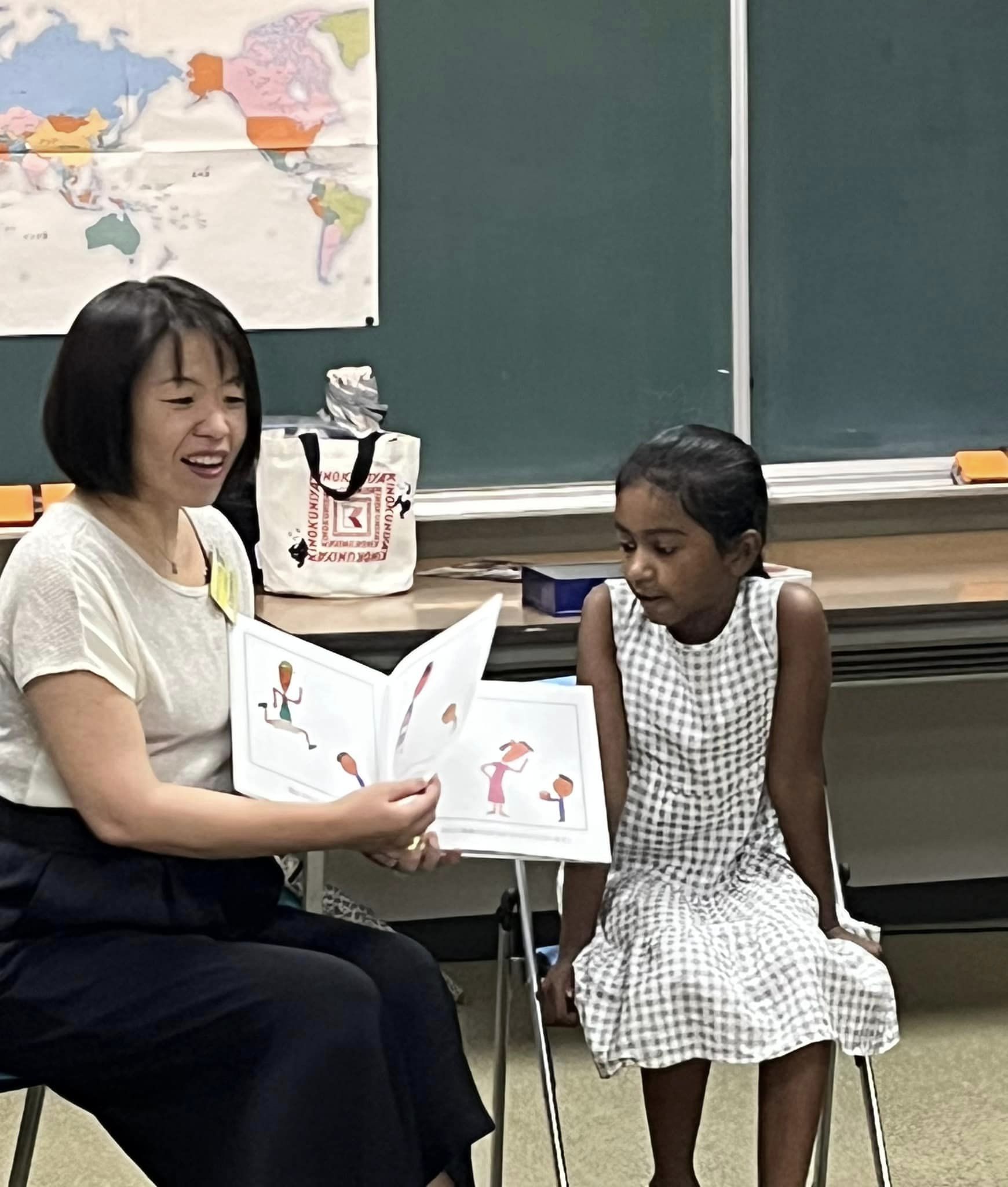

図書館で「Coconico多言語おはなし会」をさせていただきました😊

今回は夏休みということもあって、バイリンガル、トリリンガル、クァドリンガルの子供たちに大活躍してもらいました🇨🇳🇮🇳🇫🇷🇹🇷🇯🇵

日本語、中国語、タミル語、英語、トルコ語、フランス語😳

いろんな国にいろんな人がいて、いろんな言語があることを楽しんでもらえたかな❣️

ワークショップでは、いろんな国のじゃんけんでシールを集めて、オリジナルのうちわを作りました😊

7月17日(月)ココニコクッキング💕 インドのVADAを教えてもらいました。エスニックな豆のコロッケ?外がカリカリで「おいし〜😍」と、あっという間になくなりました!!

祝日なので、子供も参加です。中学生のお姉さんにお任せして、子どもチームはクッキーを作ってくれました。これまた、写真を撮る間もなく手が伸びてきて、「おいし〜😍」と。

久しぶりでしたが、お料理はやっぱり楽しくて美味しくて良いですね❣️

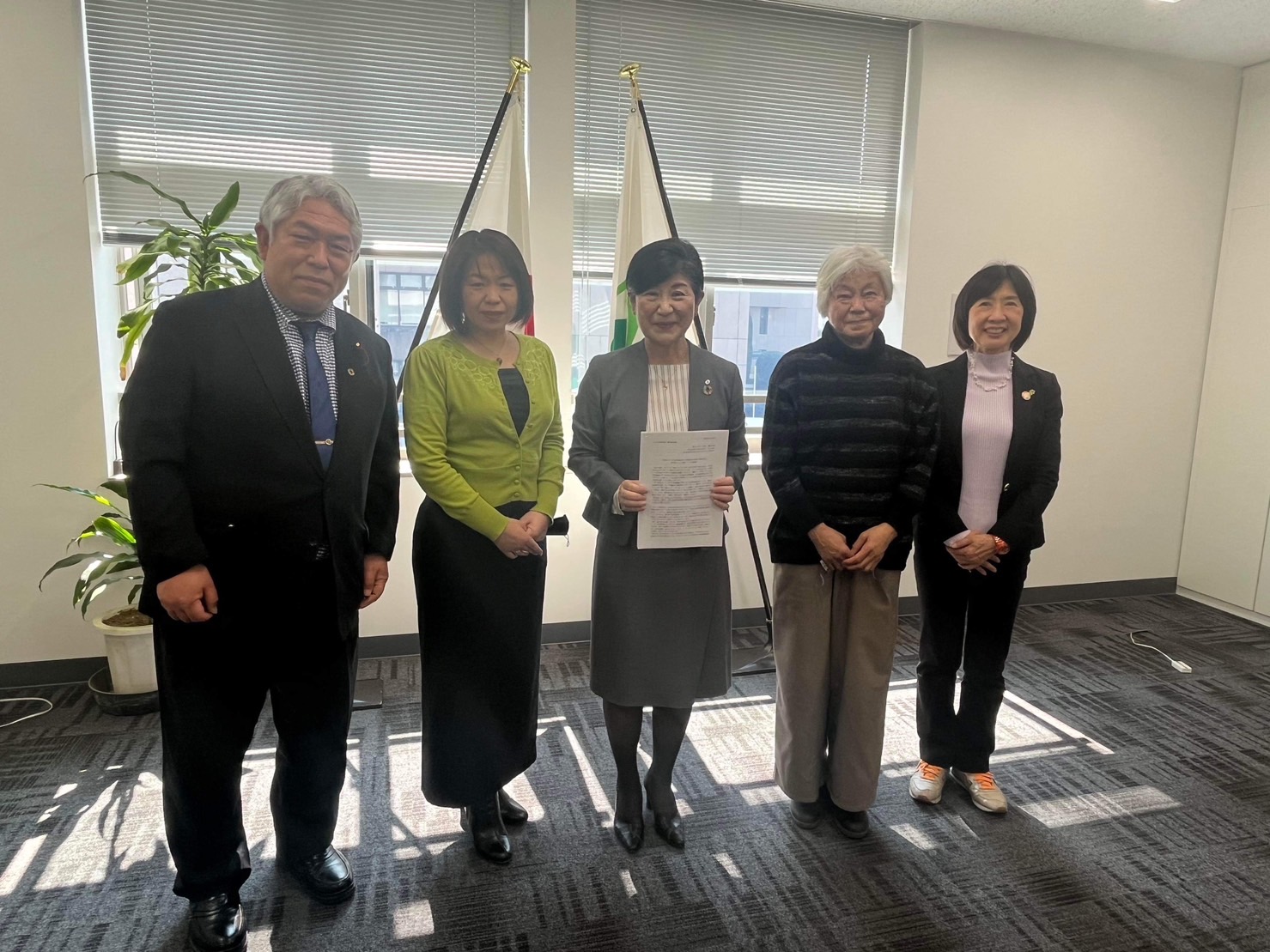

外国から来た子ども達への初期対応を充実するために

専門委員会を設置してください!

さいたま市の細田教育長に要望書をお渡ししました。

「外国から来た子どもたちのつまずきは、初期の対応に問題があることが多い」と言われています。私たちは、子どもたちと関わる中で、そのことを実感することがしばしばでした。外国から来た子どもたちが、みんなと楽しく学んでいけるようになるため、そして、それぞれの子どもが持つ多様な言語や文化を活かして、本来持っている力を伸ばして活躍できるようになるために、最初に学校へ行く日はとても大切で特別な一日になります。だからこそ、その初登校日や学校に来た早い段階で適切な対応ができるように、さいたま市で何ができるのかを、まずはみんなで話し合っていきたですね!

外国から来た子どもへの対応として、日本語指導だけでなく、つなぎ役ができる初期対応専門員のような人材が必要です。私たちは、初期対応の専門員の設置を願っています。専門員は、子どもと一緒に登校して、学校の一日の流れがわかるようにしたり、基本的な日本語が使えるようにしながら、その子のことばや文化をクラスの子どもたちに紹介したり一緒に遊んだりと、双方の子どもたちに働きかけていきます。こうした対応は、多様性豊かな人づくり・学校づくりにもつながります。

外国から来た子ども達は、これからの日本社会を共に作っていく大切な子ども達です。日本語で自分の気持ちを表現することが難しい子どもたちの声なき声を受け止め、それぞれの子ども達が持つ多様な言語や文化を活かして、本来持っている力を伸ばしていけるさいたま市を、一緒につくっていきましょう。

地球っ子グループでは、多文化の子どもたちの教育について考えあう勉強会を開いていますので、是非、ご参加ください!

トルコ地震から、1か月以上がたちました。

私たちの仲間であるクルドの人たちの出身の村は、

今も大変な状況にあります。

香港出身のリリーさんから

「てんきりんで募金活動をしましょう!」

という提案がありました。

そこで、てんきりんの仲間(地域の人も)に声をかけて

「クルドのお茶カフェ」を開きました。

この日はくしくも、クルドの人たちが新年を祝うネブロスの日。

ギターに合わせてみんなで歌を歌ううち、クルドの歌を歌ってくれたり、ダンスを教えてくれたり。

クルドの人たちと地域の人たち、お互いに身近に感じたひとときでした。

もちろん地震の話も出ました。終わってから地震のことを聞いた人から、こんなメールが届きました。

「辛いことを聞いてしまって、自分の配慮の無さに落ち込んでいます。ごめんなさいと言いたいです。」

大丈夫!大切なことは

そんな風に気付いてくれる人がいることこそ!そしてその次に会った時に声を掛け合えることこそ!

クルドの皆さん、いい声を聞かせてくれてありがとう!チャイもおいしかった!

そして、募金をしてくださったみなさん、ありがとうございました。